从清末到解放的连环图画(五)

选自《中国连环图画史》

阿英著

中国连环图画真正成长的时期,是在全国解放以后。因为发展上需要的条件,无论是政治方面的、经济方面的,抑艺术本身的,到这时才开始具备。

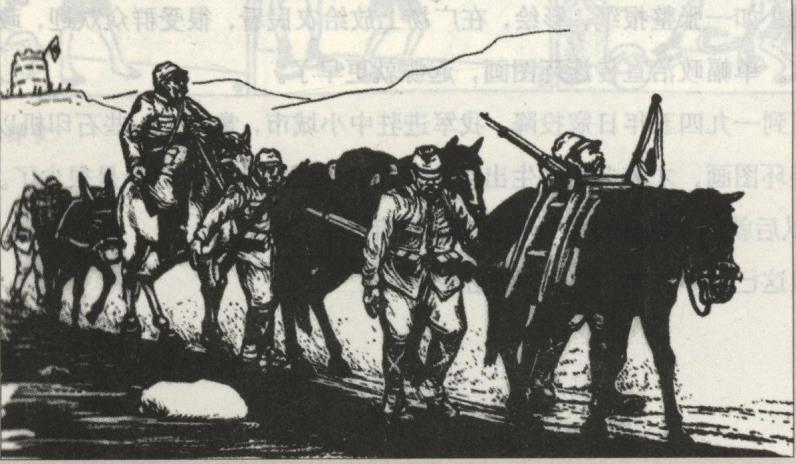

抗日战争期间,在敌后老解放区,就有连环图画。不过那时期,由于游击战争军事行动的频繁,以及物质条件的困难,很难充分利用这一艺术形式。这时各地区,一般只有油印机,印刷制版都没有办法,甚至适宜于木刻的木材也很难找到,纸张更是缺乏,很少能照顾到这一方面。然而就在这样艰苦困难的情况之中,在前期,即已产生了长篇的、成册的连环图画。

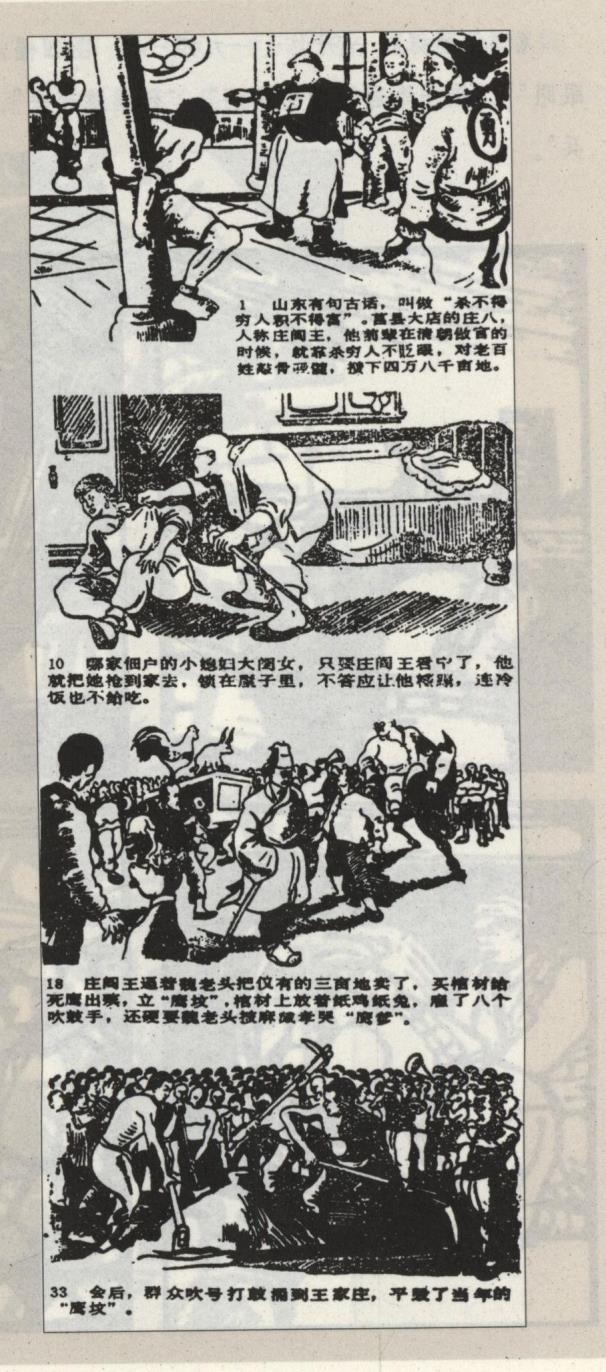

我所见到的最早的一种,是一九四一年在华东区(那时称华中区,不包括山东在内)印行的莫朴等三人合刻的《铁佛寺》。内容是记当时淮南实事,一个反汉奸恶霸的故事,题材很吸引人。木刻,一百数十幅,由三人分刻,开本大小与一般连环图画同。印数很少,流行不广,解放后曾见到石印重编本。

单页连环图画,所见到比较优秀的,有杨涵画,用油印机彩色套印的《新三国》故事画,时间约在一九四四年或一九四五年春。大小如一张蜡纸,仿佛是分六格或八格画的。内容是政治宣传画性质,具体情节记不起了。用油印彩印连环图画,并达到一定的成功,在当时是一大创造。

那时在延安、在华北等地区,也有连环图画,还有用“洋片”形式来画的,每张大小如一张整报纸,彩绘,在广场上放给农民看,很受群众欢迎,政治上收效也大。单幅政治宣传连环图画,起源就更早了。

直到一九四五年日寇投降,我军进驻中小城市,掌握了一些石印机以后,石印的连环图画,才较多地产生出来。但现在保留下来的,已经是很少了。

以后就到了解放战争、全国解放的年代。

但这已经不在本书叙述的范围之内了。

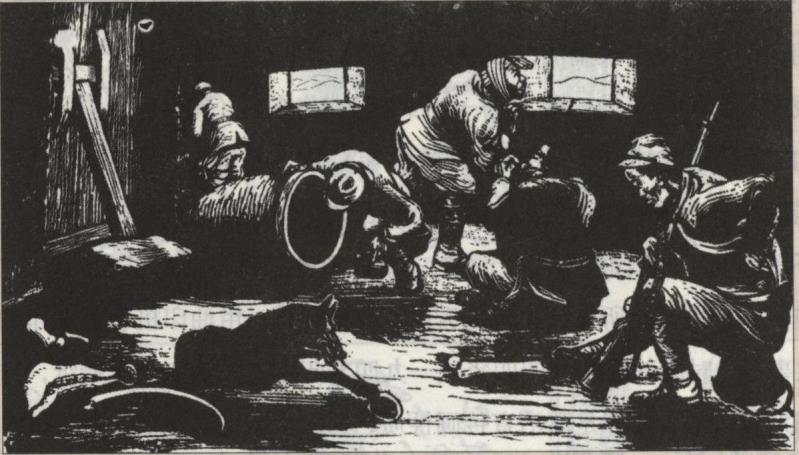

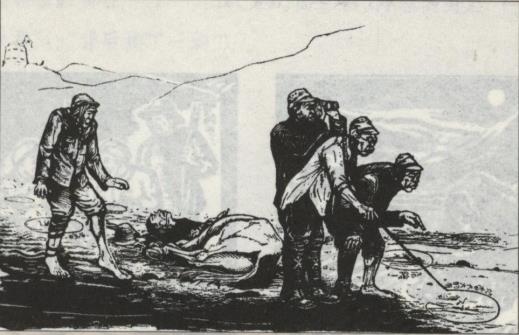

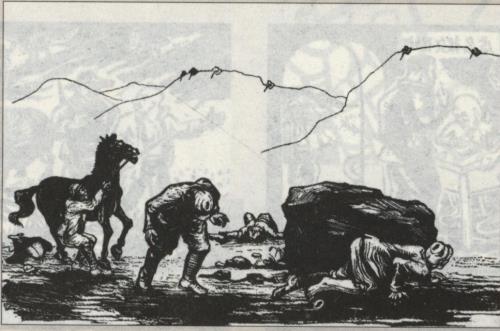

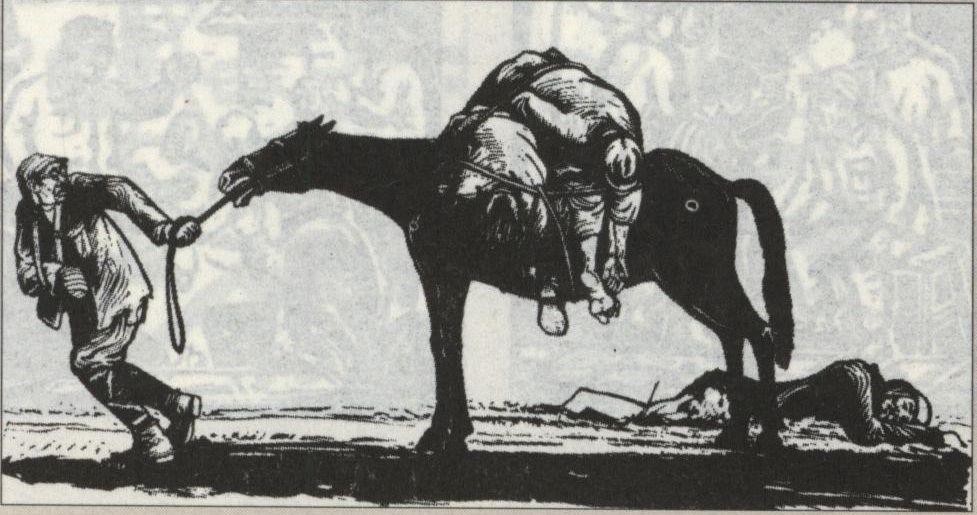

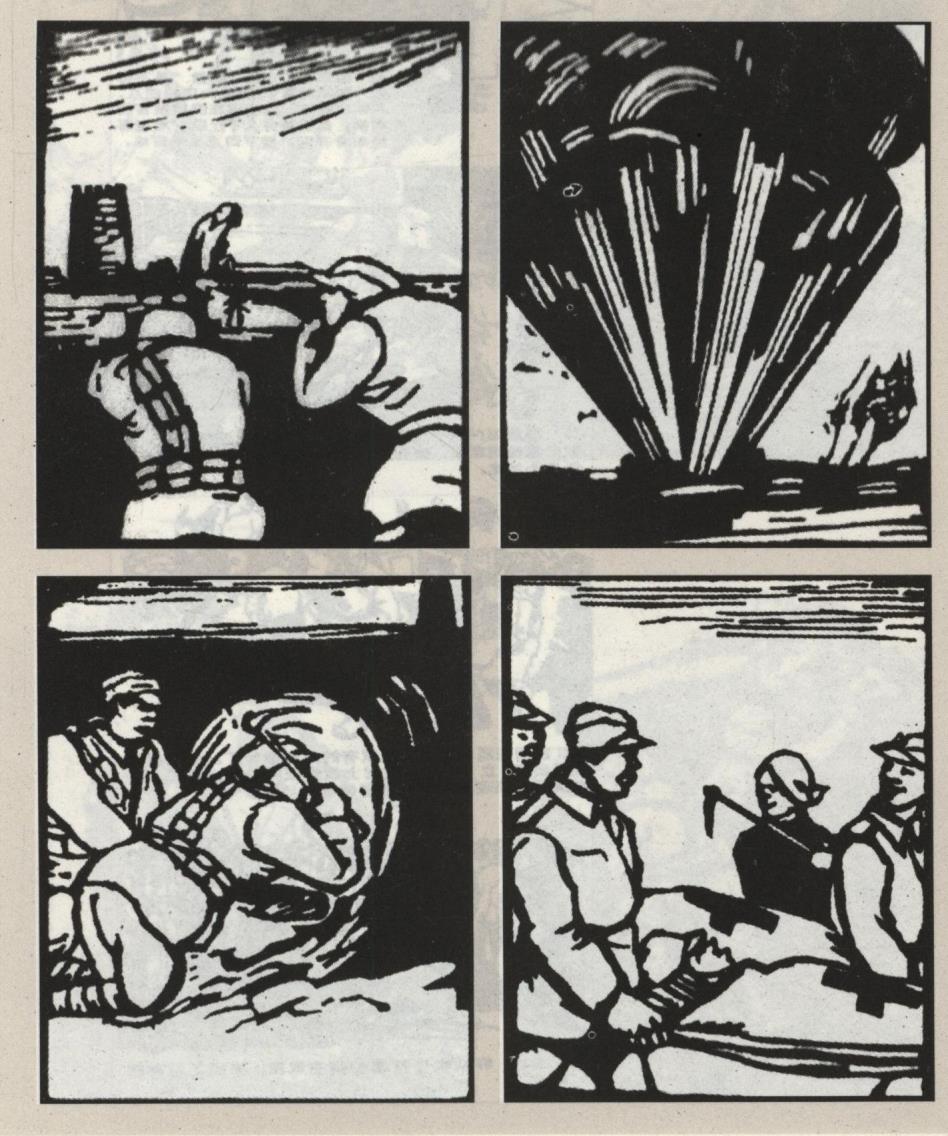

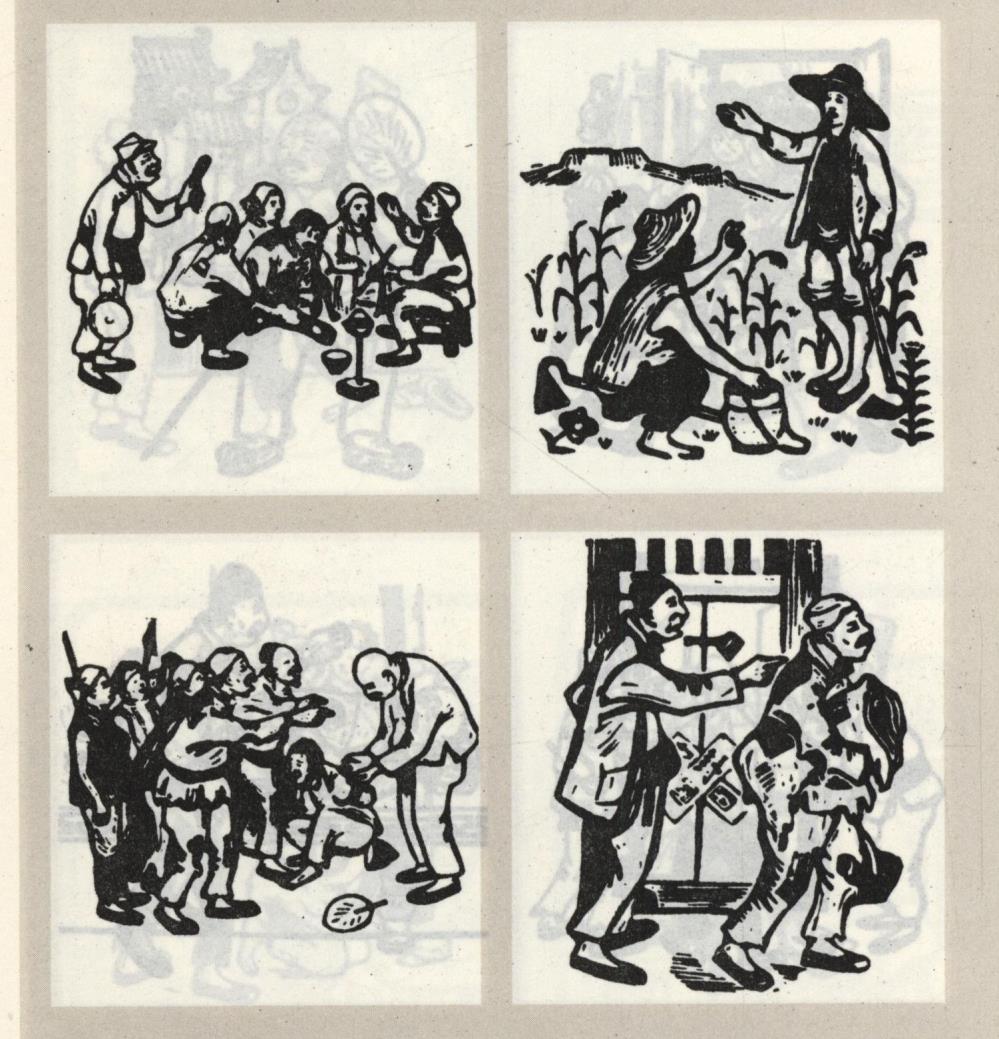

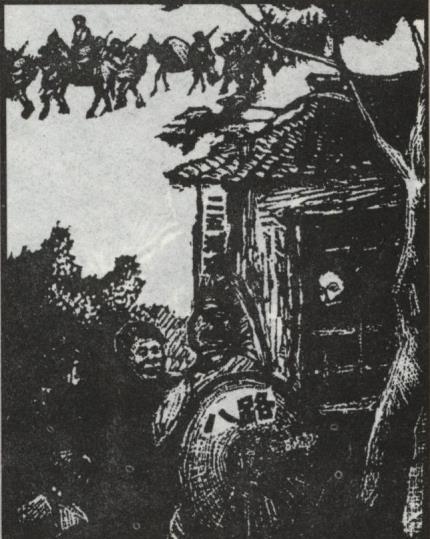

《地雷阵》,李少言作于一九四四年。图五幅,内容依次是“碉堡被围变成监牢”,“提心吊胆出来抢粮”,“地雷遍地寸步难行”,“到处受我军民打击”,“驮回去的不是粮食”。

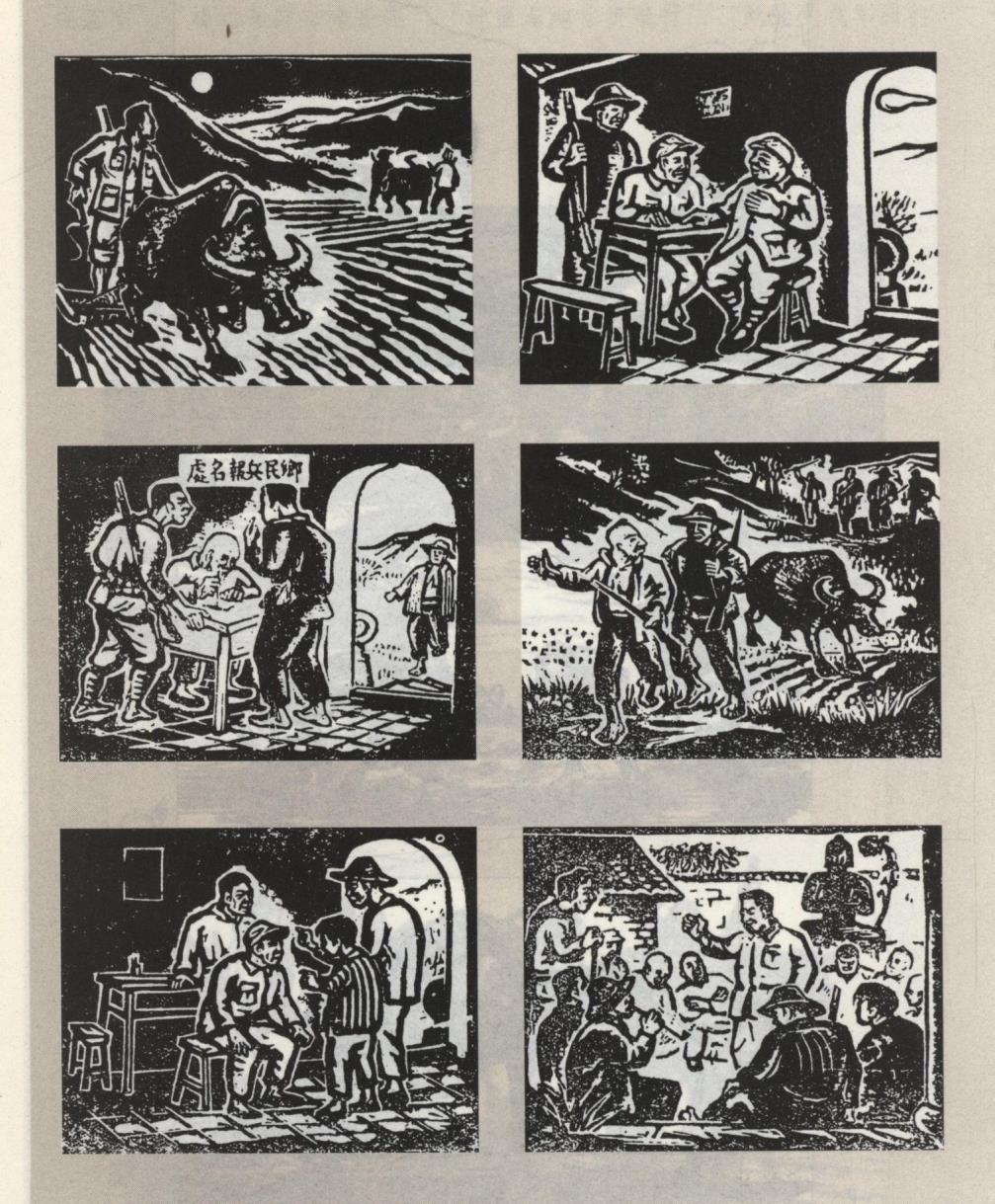

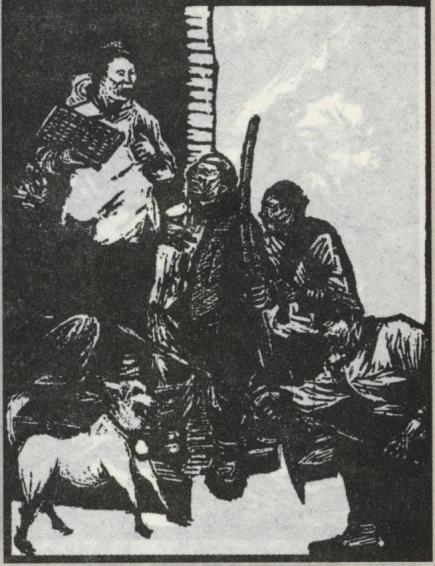

《铁佛寺》,莫朴、吕蒙、程亚军作。

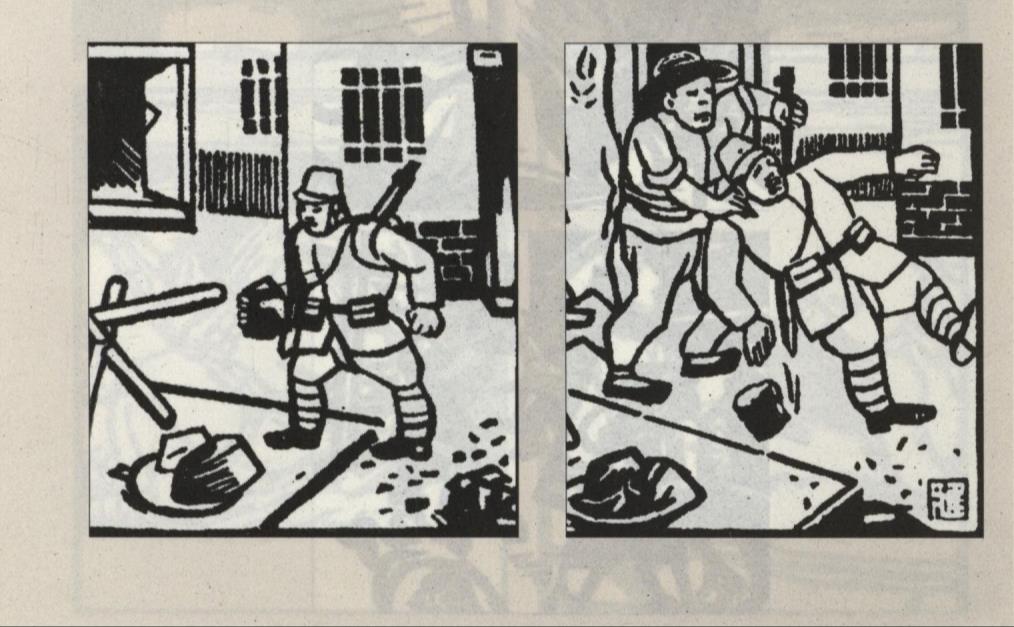

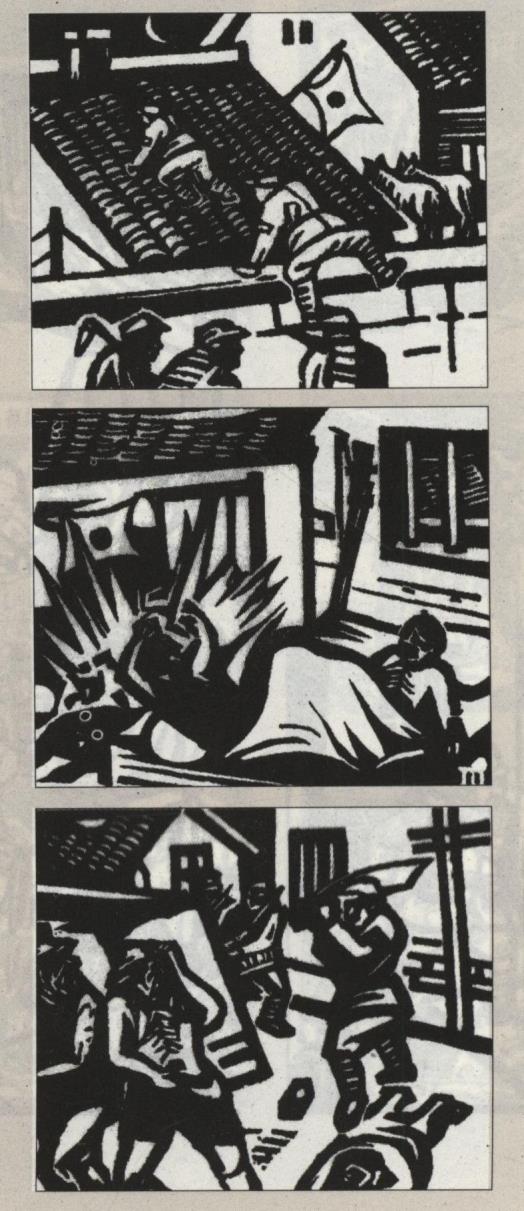

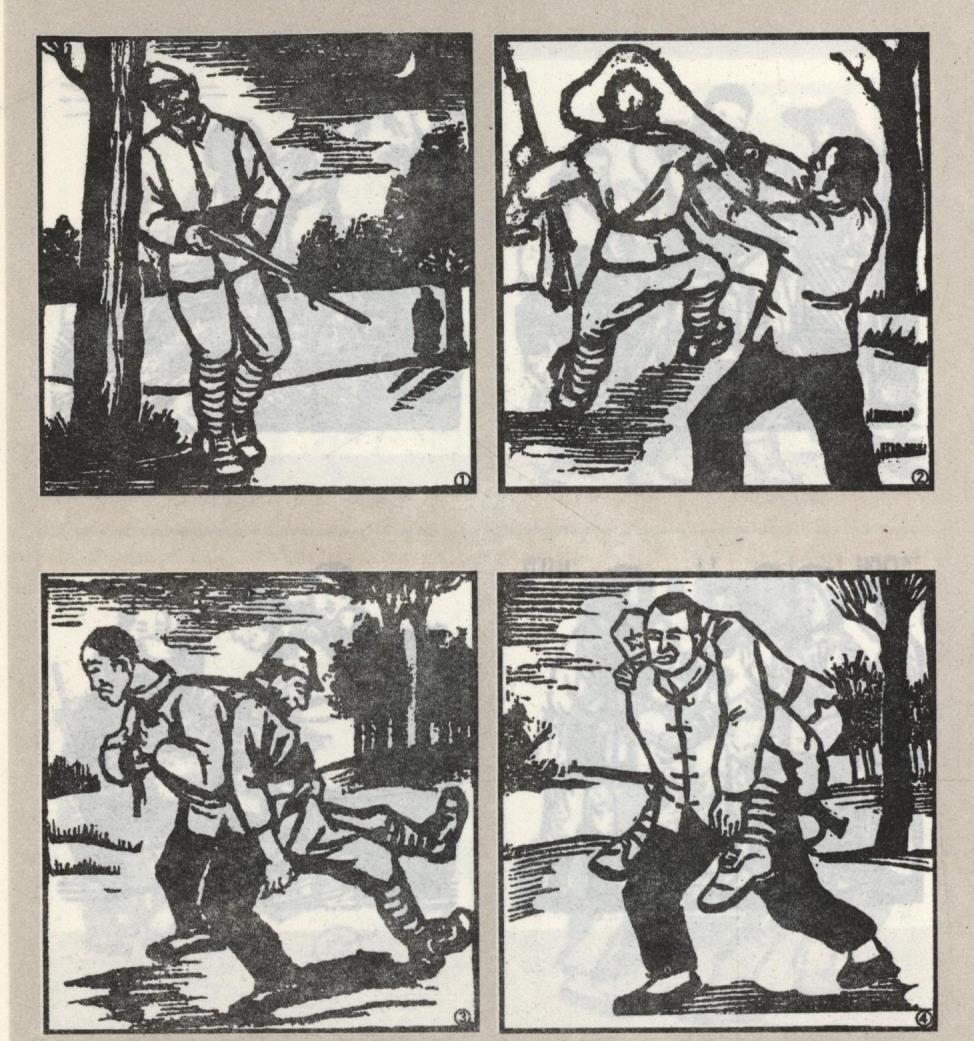

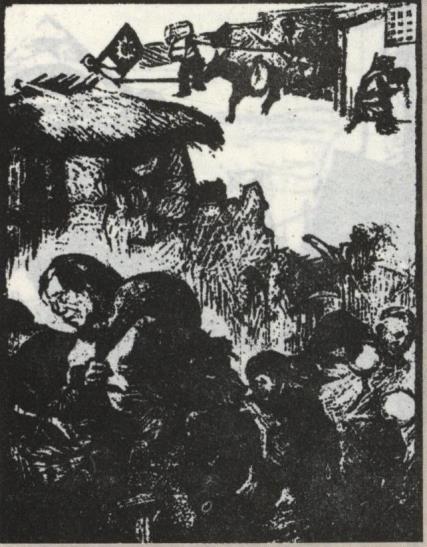

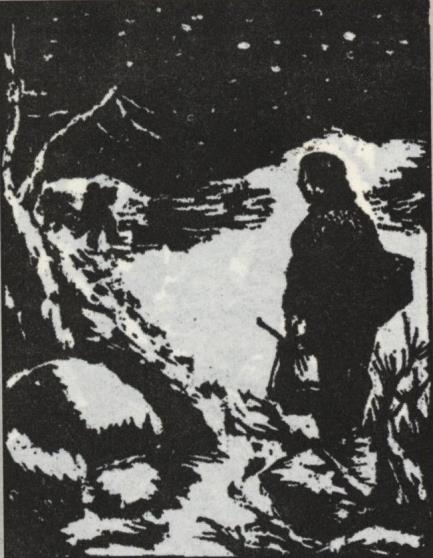

《突然袭击》,邹雅作于一九四○年。图三幅,内容依次是“日军大扫荡”,“进村填水井”,“背后挨了一刺刀”。

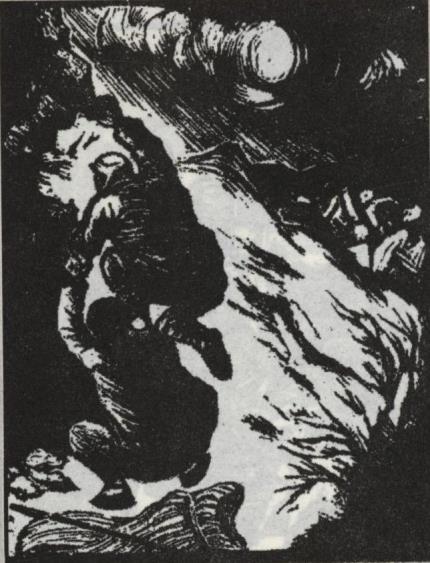

《大刀向鬼子们的头上砍去》胡一川作于一九四〇年。图三幅,内容依次是“夜黑摸进敌后院”,“手榴弹屋里开了花”,“鬼子脑袋搬了家”。

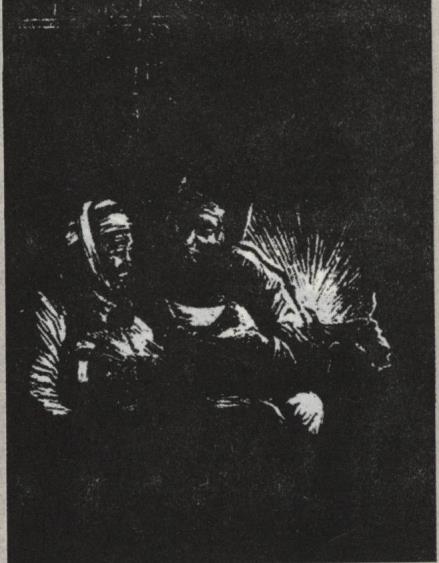

《碉堡跳舞》,辛丹作于一九四三年。图四幅,内容依次是“从碉堡的根眼眼”,“挖一个通地堡的洞洞”,“碉堡跳起来”,“还救下两个重伤的曰本兵”。

《翻身》,任迁乔作。

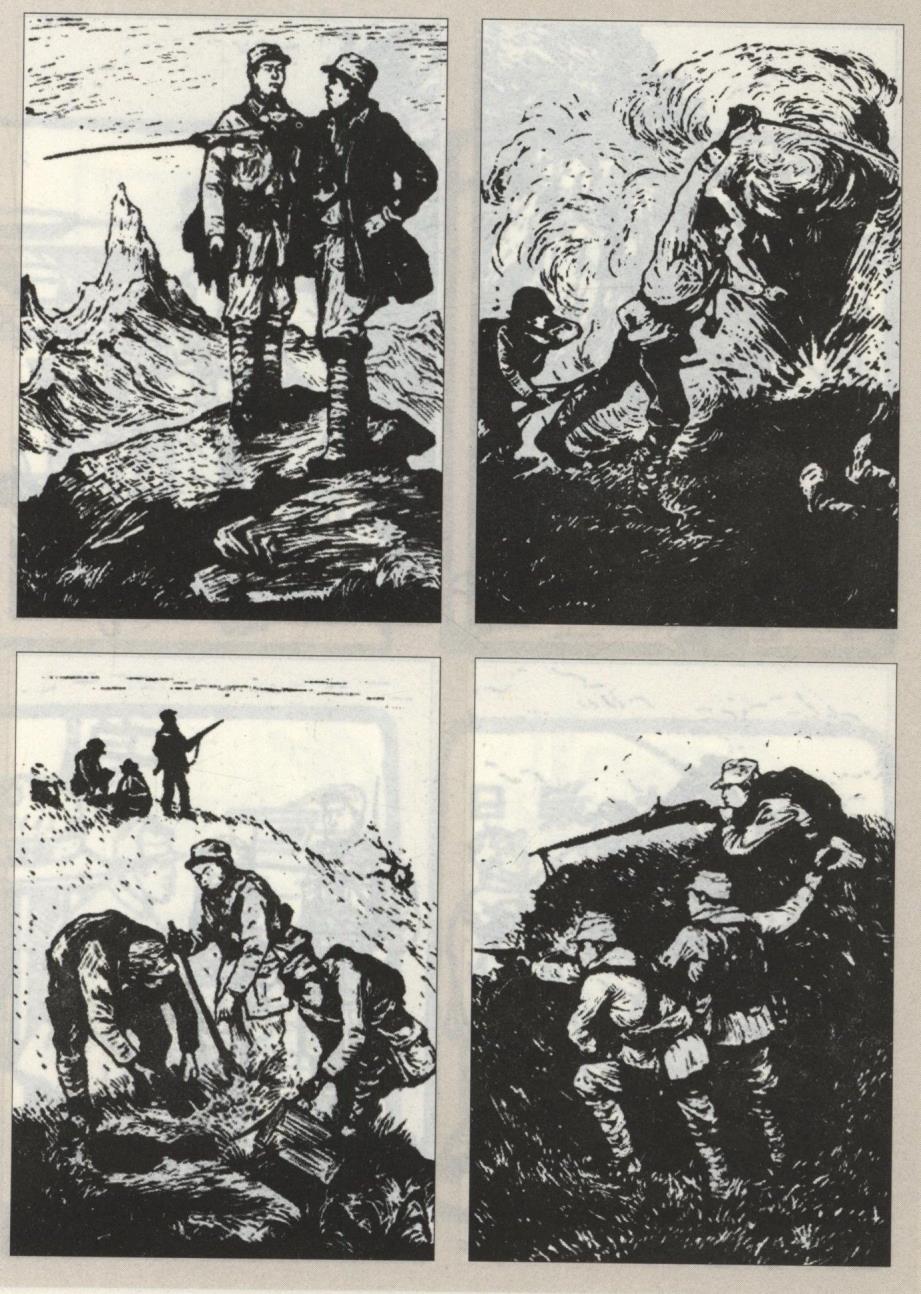

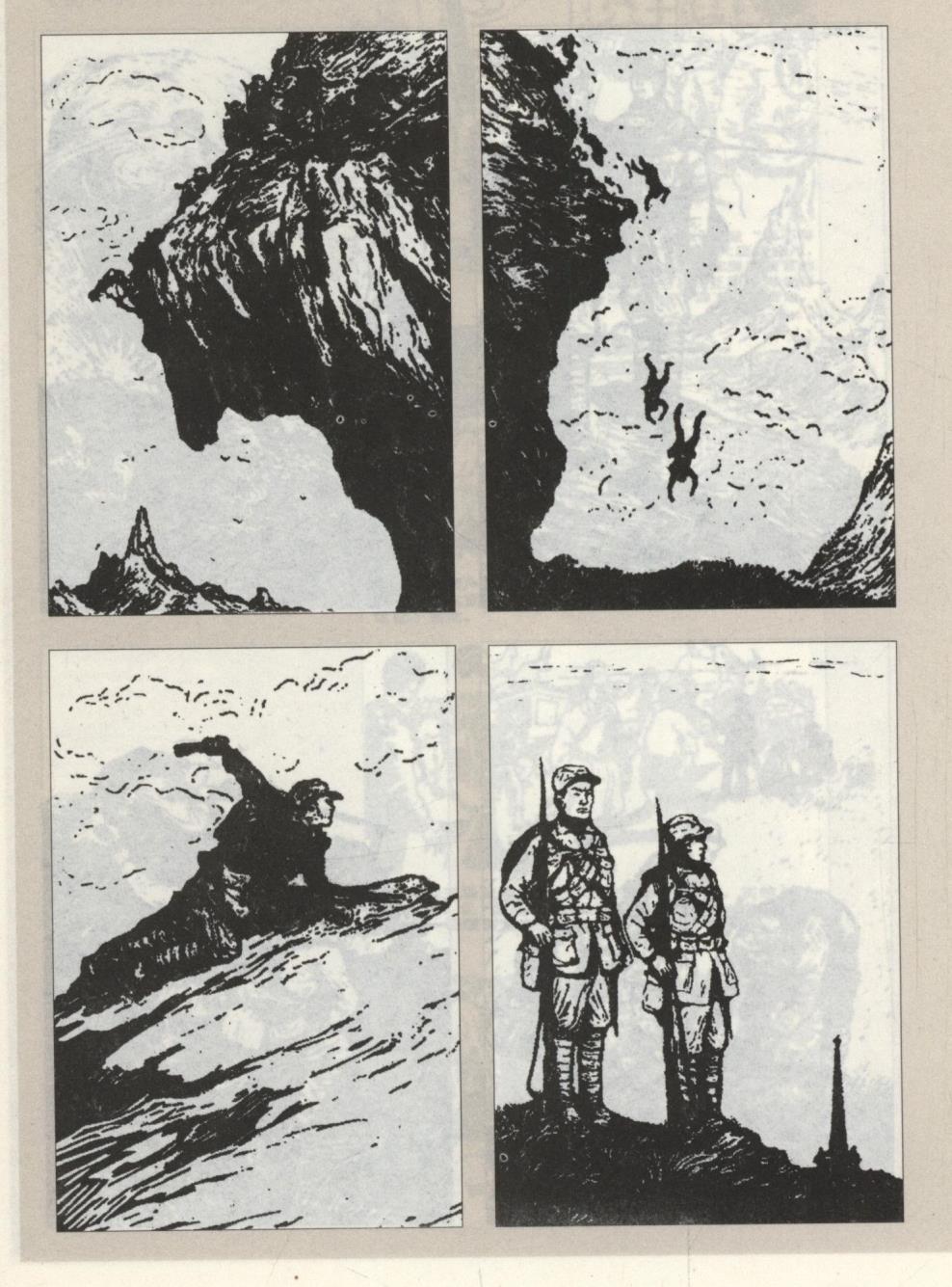

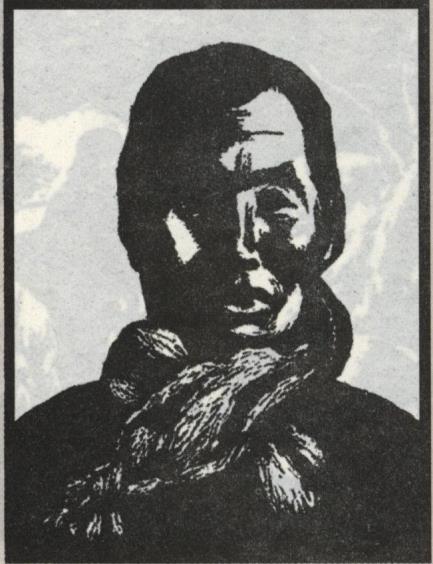

《狼牙山五壮士》,彦涵作于一九四四年。

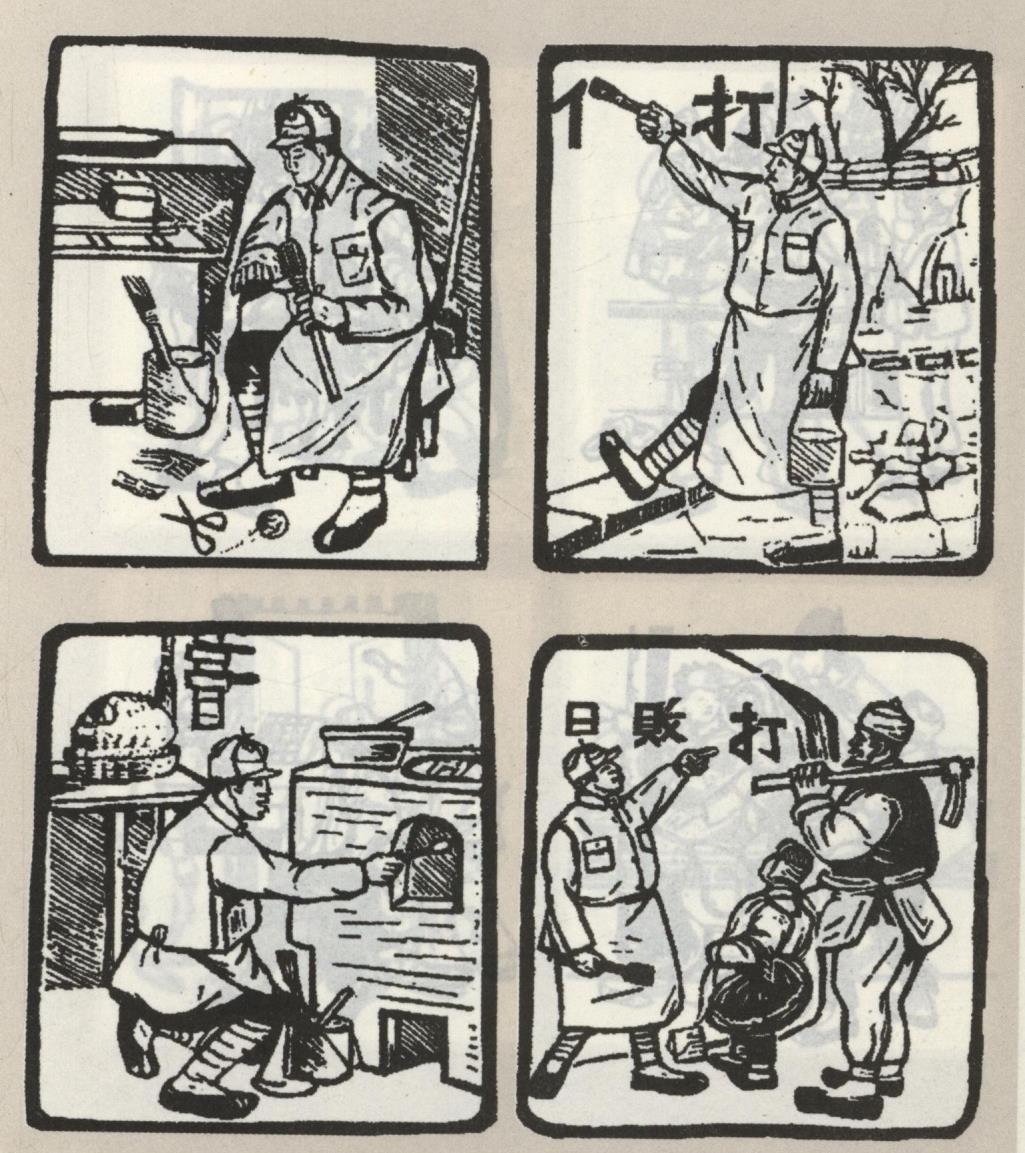

《模范炊事员》,黄山定作于一九四三年。

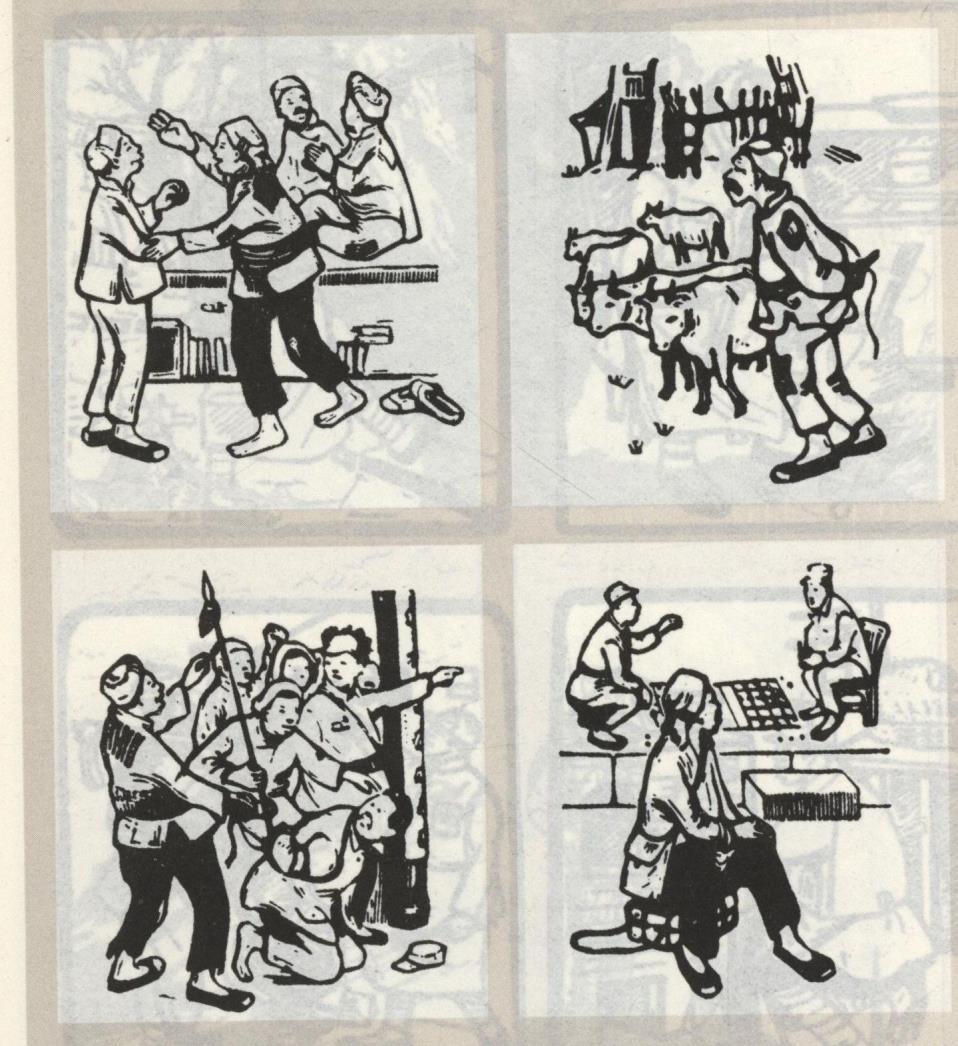

《李有才板话》,罗士柳、杨筠作于一九四五年。

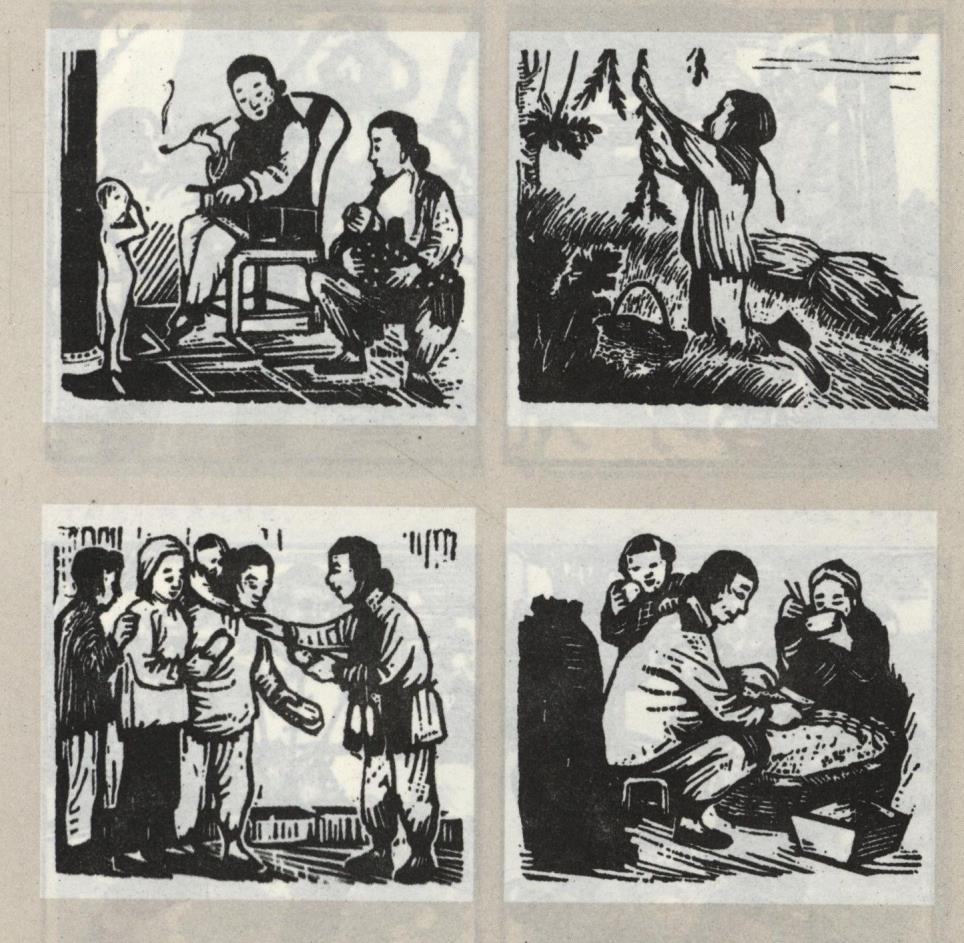

《一个女人的翻身故事》,苏光作于一九四五年。

《套白狼》,小关约作于一九四三年。

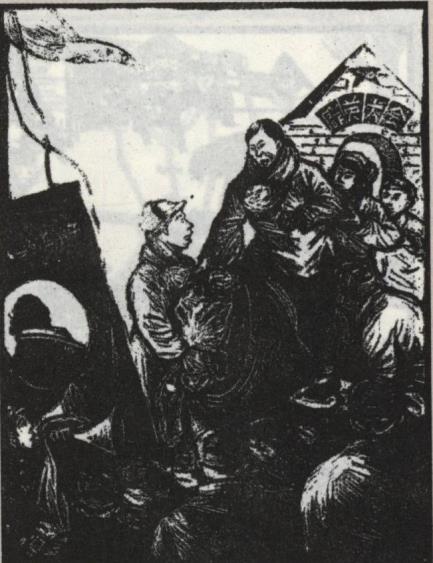

《军民鱼水情》,娄霜作于一九四二年。

子弟兵的母亲戎冠秀。

是地主欠我的债。

中央军南撤

老人,咱们是一家人。

同志,踩着我的肩膀好爬上崖头。

担架来了,她笑了。

你比我娘还亲。

扶她上马,出席晋察冀边区群英会。

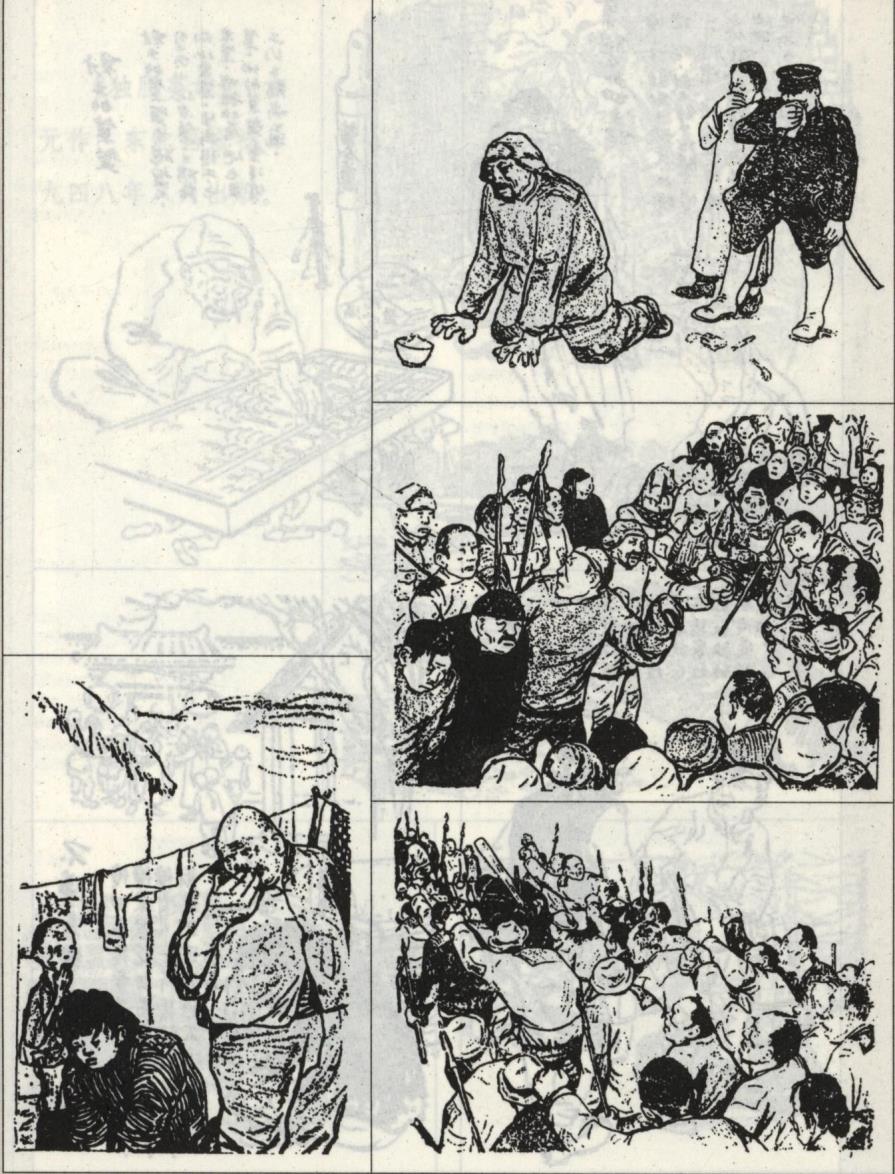

《土地》,邵宇作于一九四七年,东北画报社一九四九年出版。

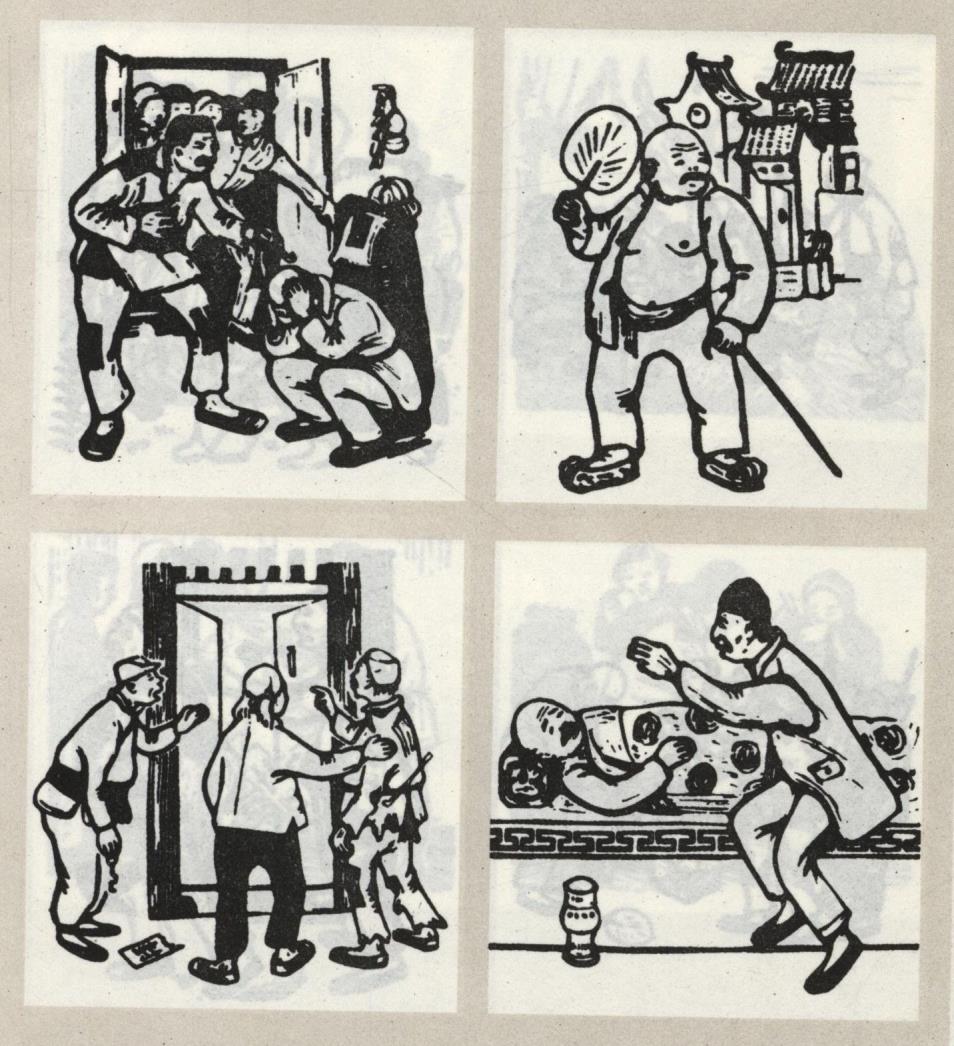

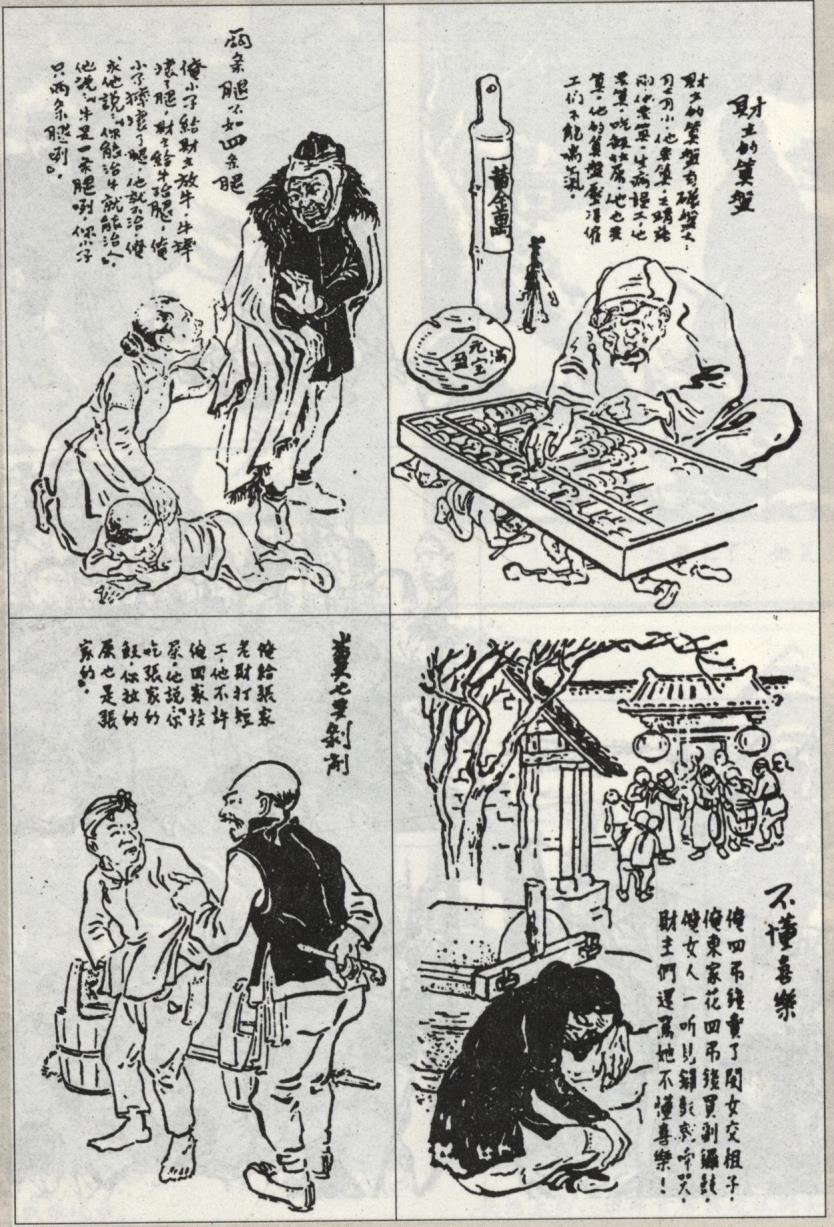

《苦从何来》,蔡若虹作于一本四八年。

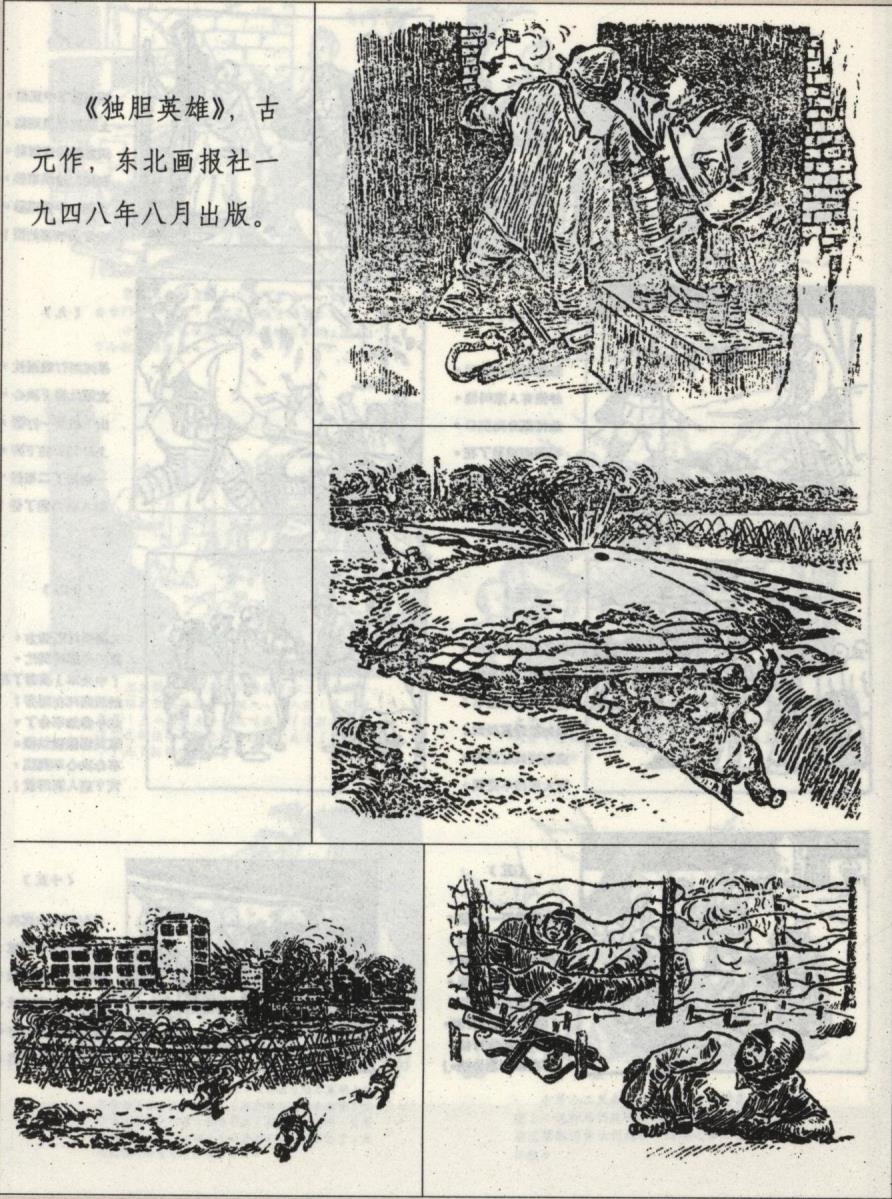

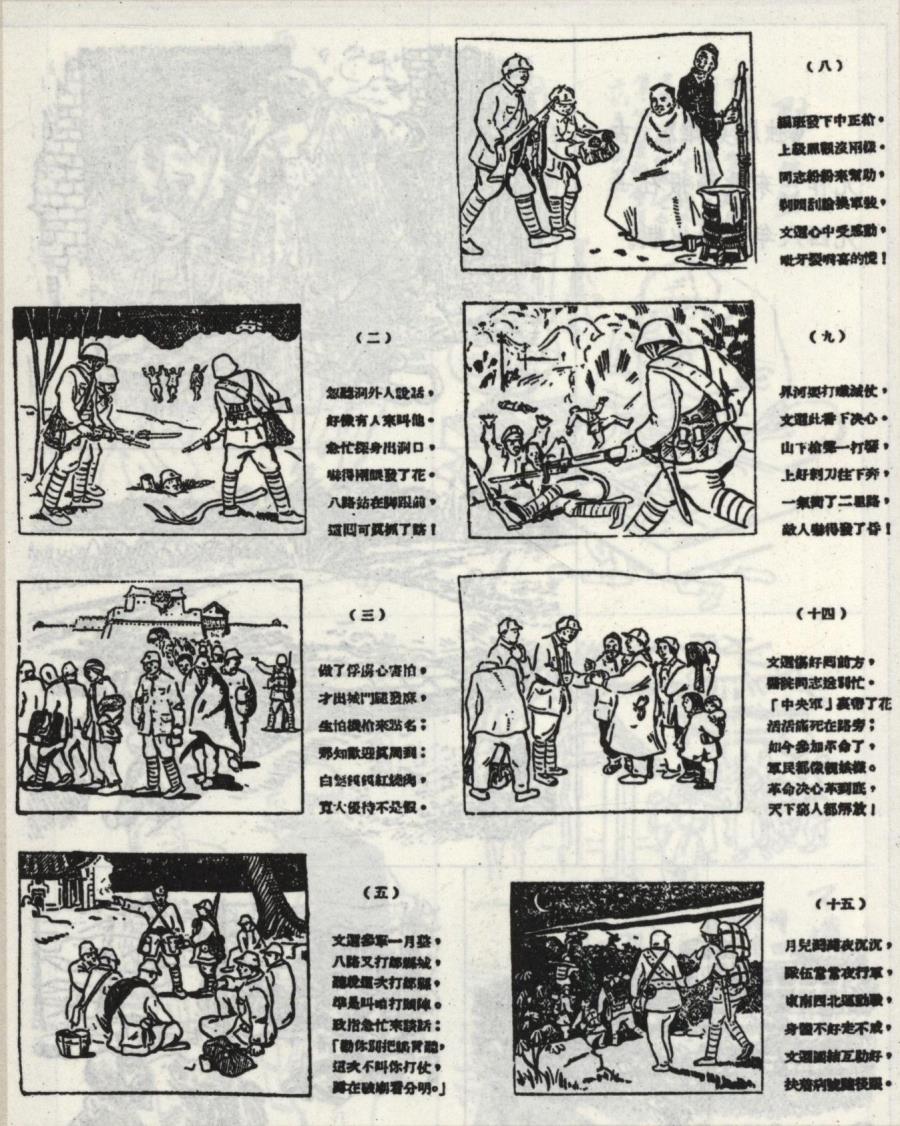

《曹文选》,江有声作。

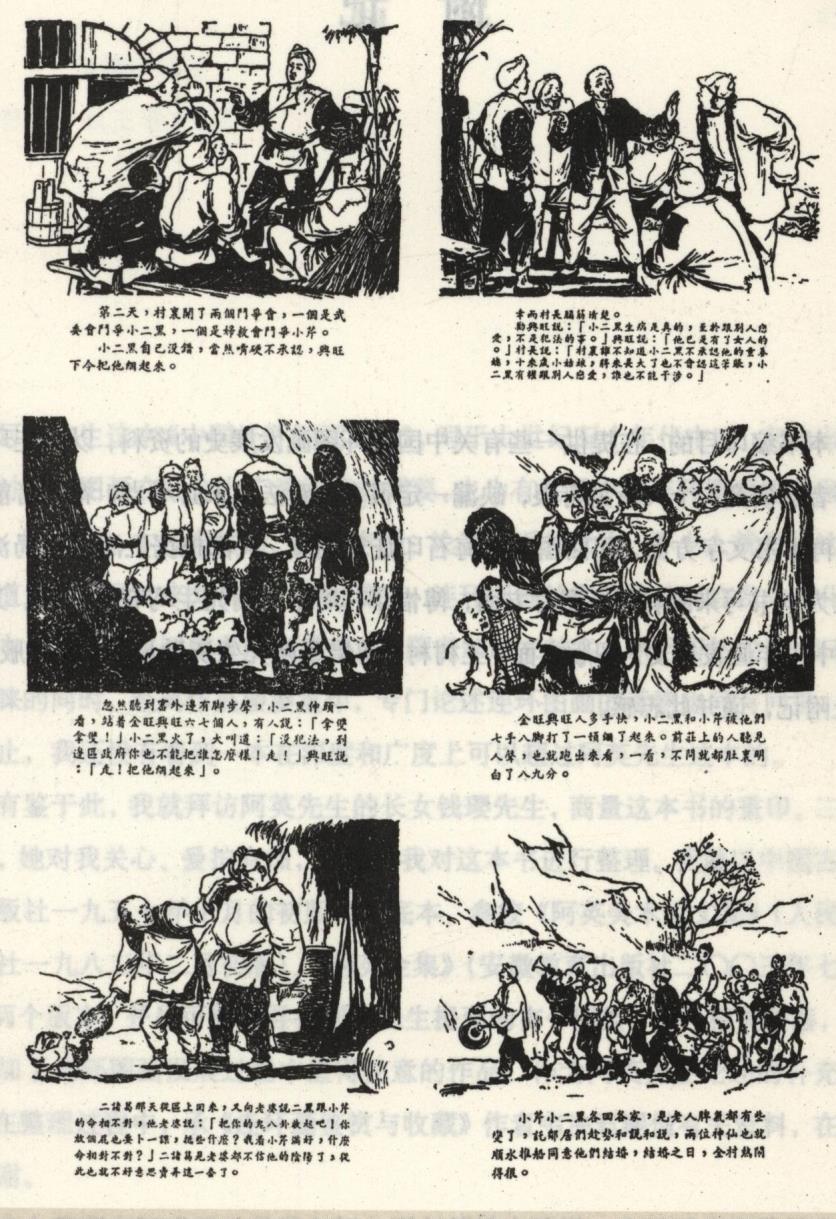

《小二黑结婚》,米谷作于一九四九年。