从清末到解放的连环图画(四)

选自《中国连环图画史》

阿英著

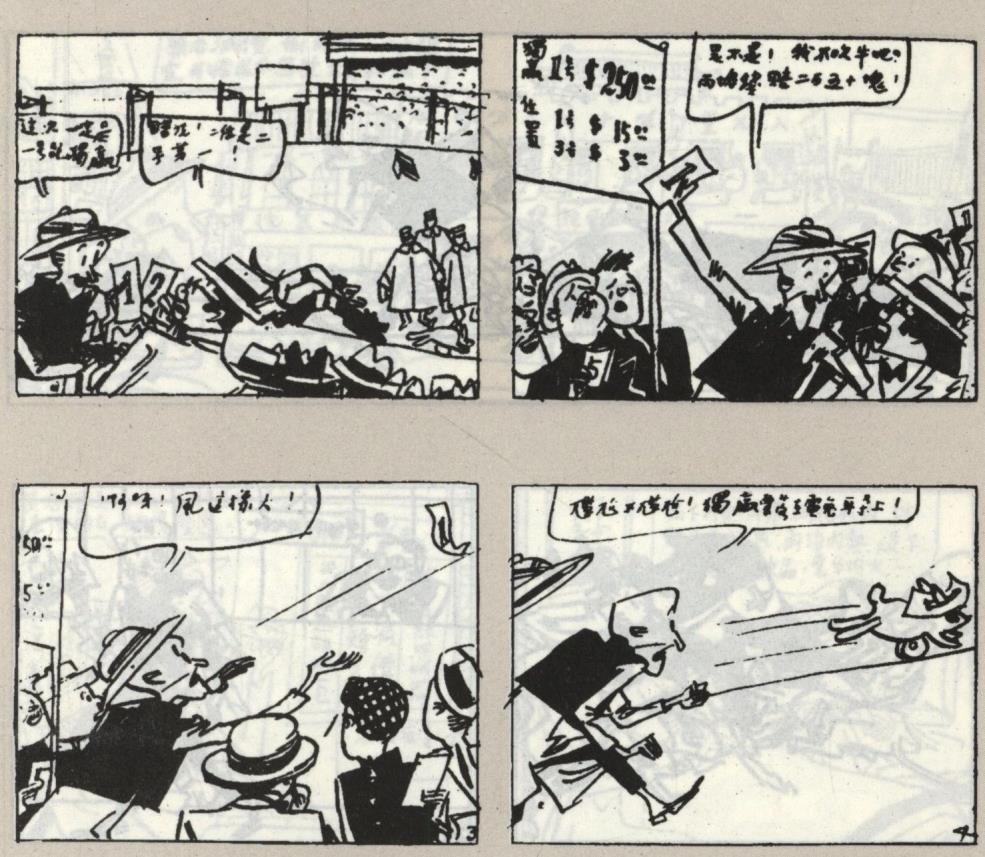

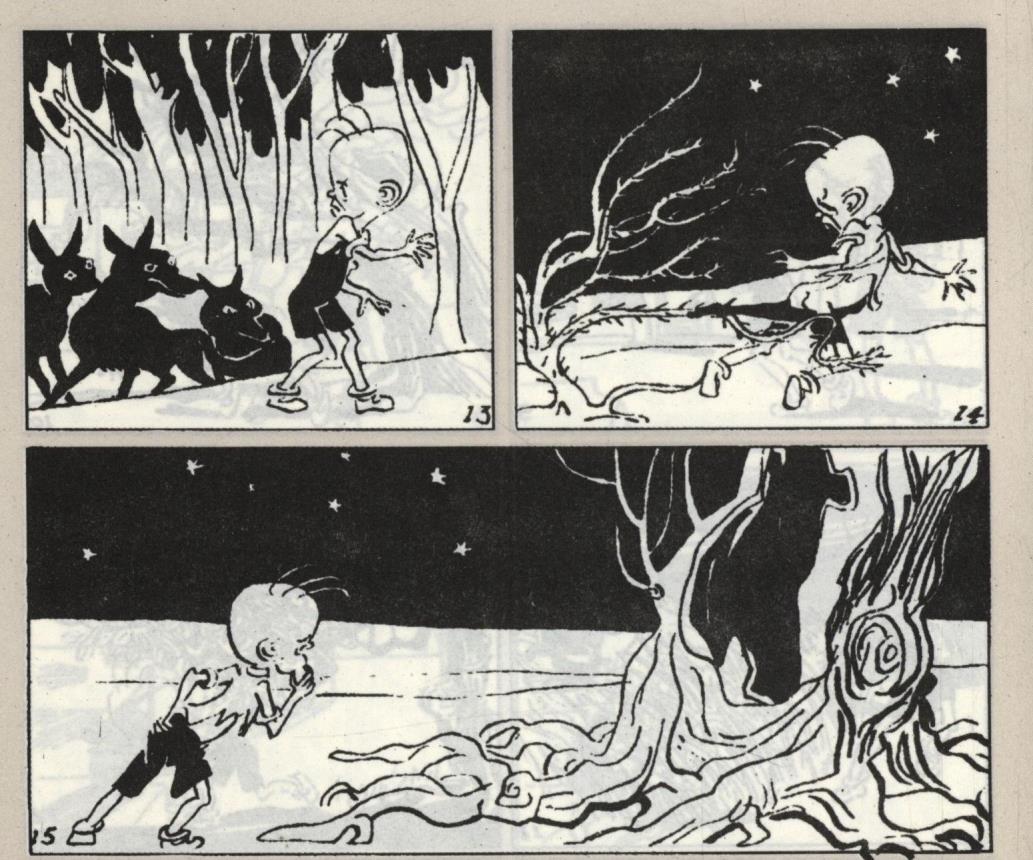

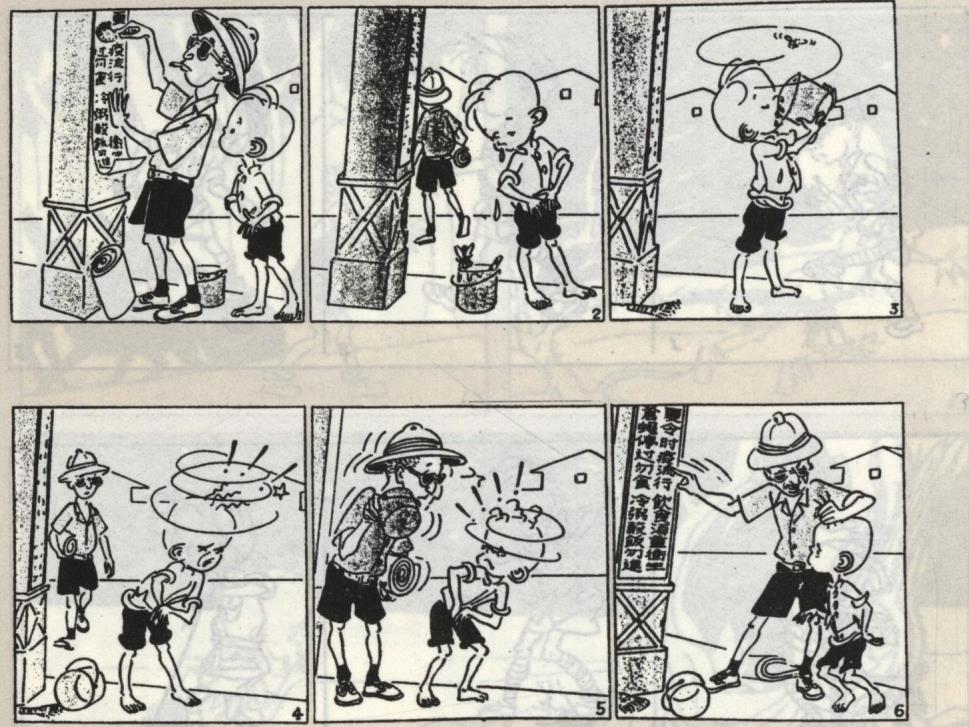

到了民国年代,印刷事业更趋发达,胶版、影写版、彩色版、卷筒机,这些有利的条件,促使连环图画获得新的进步。在内容上,往往以一定人物为中心,每期发表四幅至八幅,绘写一段生括,可以紧密地反映当时政治以至社会生活情况。这就成了是连载性的长篇,也是各自起迄的短篇了。在印刷上,是发展到用彩色绘制,因此,就更得到读者的欢迎。这样的连环图画,有时连刊到好多年,除在原刊物发表“本传”外,有时还同时在另一刊物上画“别传”。这一类的连环图画,当时最为读者喜爱的,有叶浅予的《王先生》(以王先生和小陈为线索人物)和张乐平的《三毛流浪记》(以三毛为线索人物)。刊载后,还连续印成了单行本。《三毛流浪记》是最能反映当时的社会生活,和在黑暗社会制度里儿童不幸命运的一种。直到现在,还有选本印行。而这样的悲剧命运,是跟着全国解放结束了。这里,抄录下夏衍同志的《三毛流浪记选本》叙言,来说明这部连环图画的内容,以及在当时所起的社会影响:“三毛是上海市民最熟悉的一个人物,不仅孩子们熟悉他、欢喜他、同情•他,连孩子们的家长、老师,提起三毛也似乎已经不是一个艺术家笔下塑造出来的假想人物,而真像一个实际存在的惹人同情和欢喜的苦孩子了。一个艺术家塑造出来的人物而能够得到这样广大小市民的欢迎、同情、喜爱,和将他当作真有其事的实在人物一般的关心、传说,甚至有人写信给刊载“三毛”的报纸,表示愿意出钱出力来帮助解决他的困难,这毫无疑问的是艺术家的成功和荣誉。三毛的问题是一个社会问题、政治问题,所以在解放前的那一段最黑暗的时期之内,作者笔下的三毛的一言一行,也渐渐地从单纯的对弱小者的怜悯和同情,一变而成了对不合理的、人吃人的社会的抗议和控诉了……”

所以,在《三毛流浪记选本》的最后一页,作者称这是三毛“在旧社会里被迫害的一段伤心史”,说这个孩子,在解放以后,“正过着温暖幸福的生活”,“已是一个幸福光荣的少先队员了”。这是最能看到当时连环图画(包括“小人书”在内)进步特征的一种。

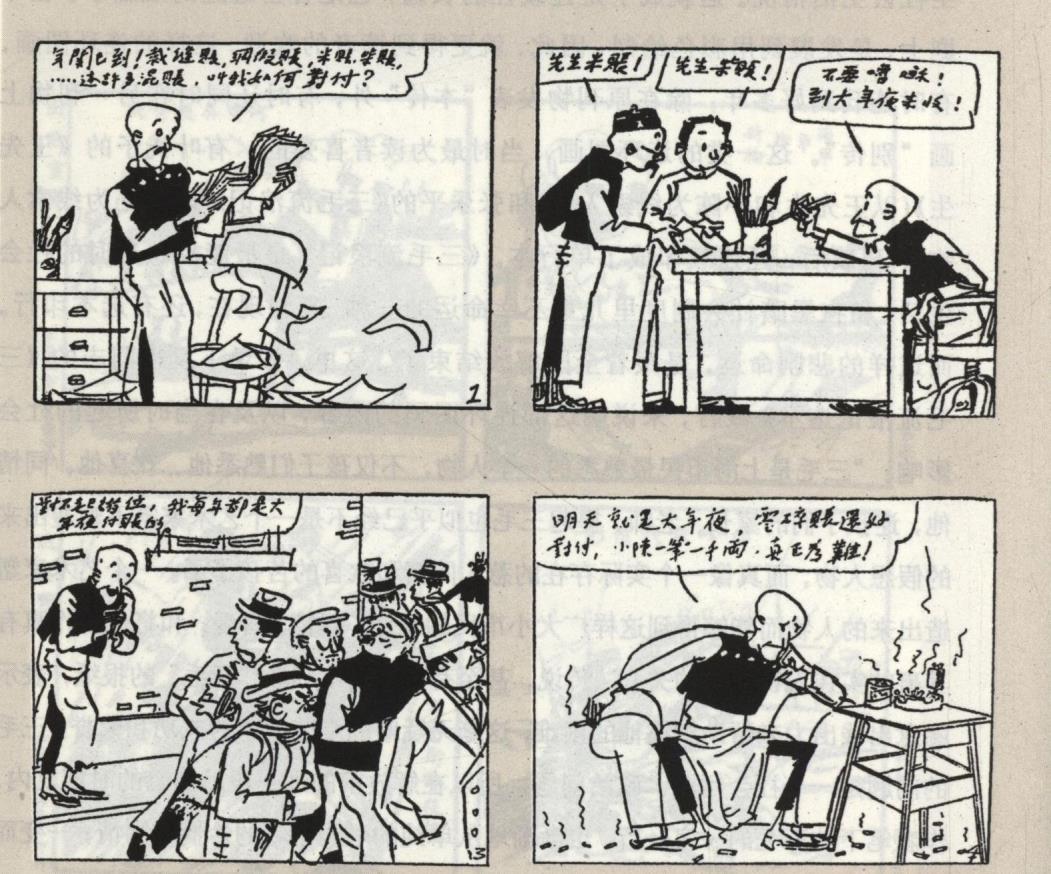

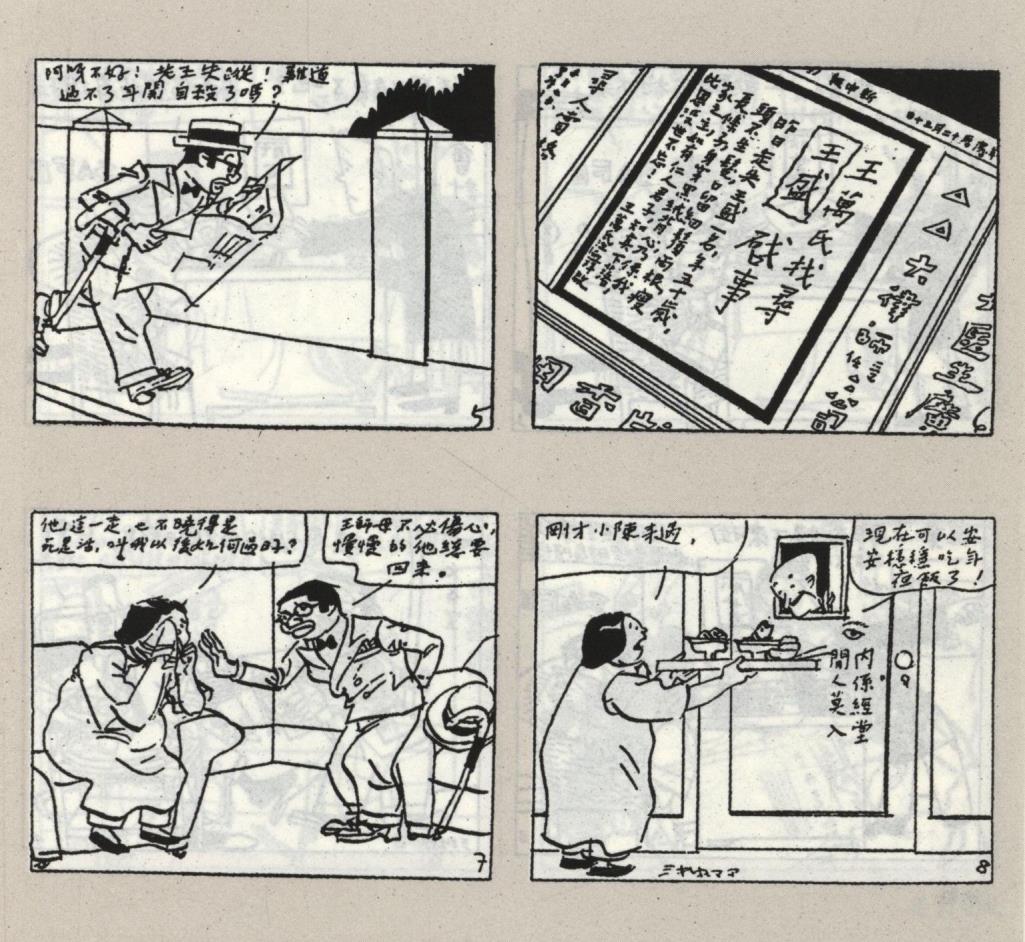

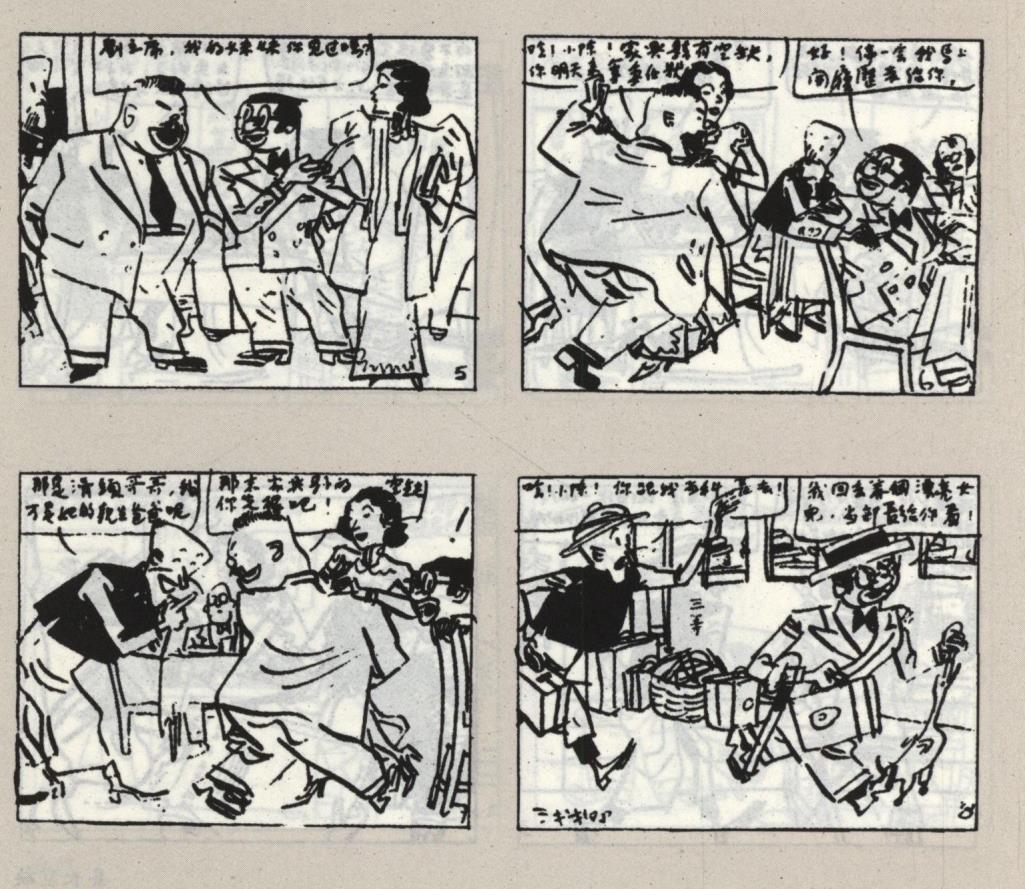

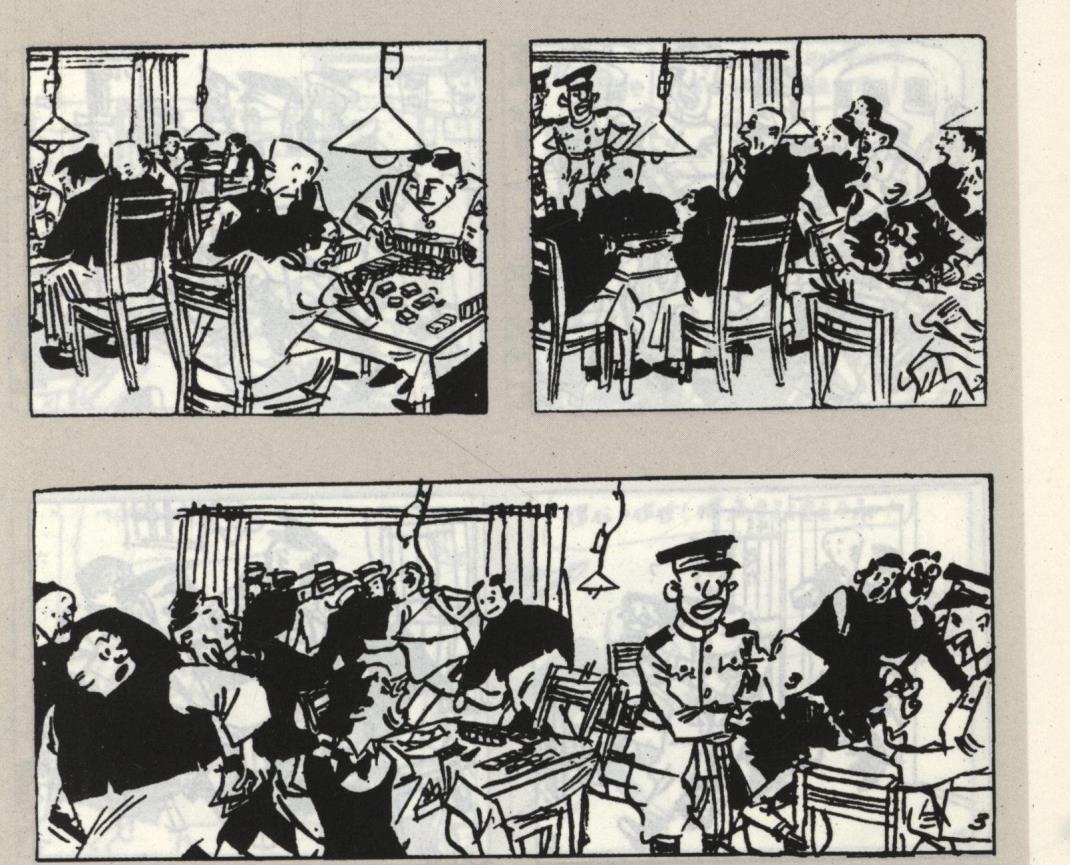

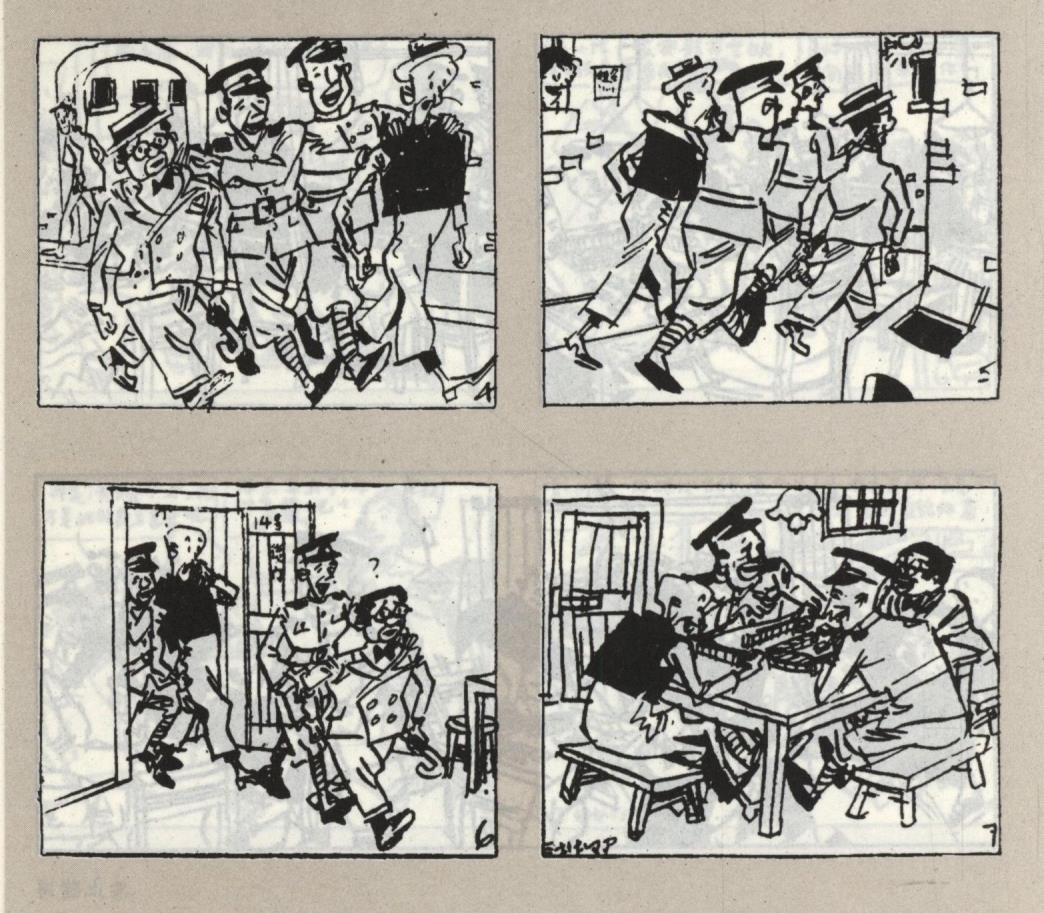

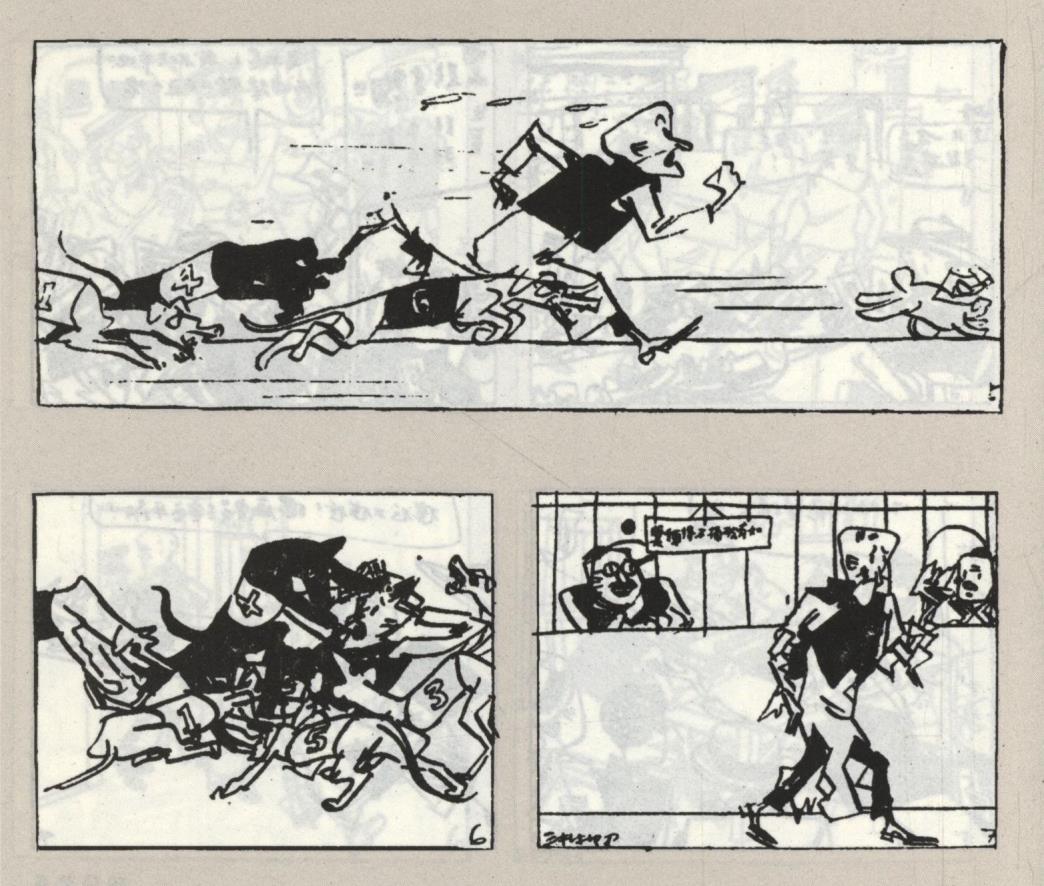

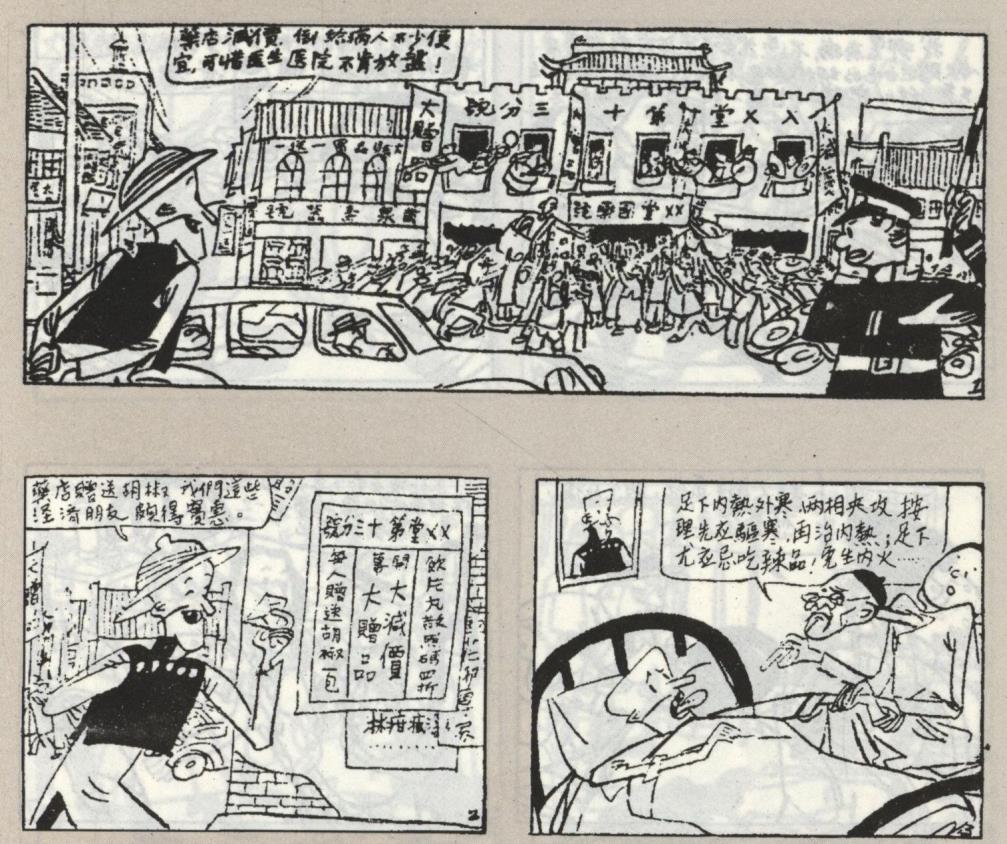

《王先生》,叶浅予绘。

过年躲债

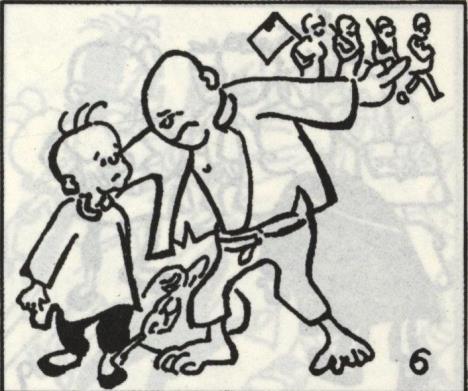

分赃

县长空缺

禁止赌博

跑狗奖券

乐得便宜

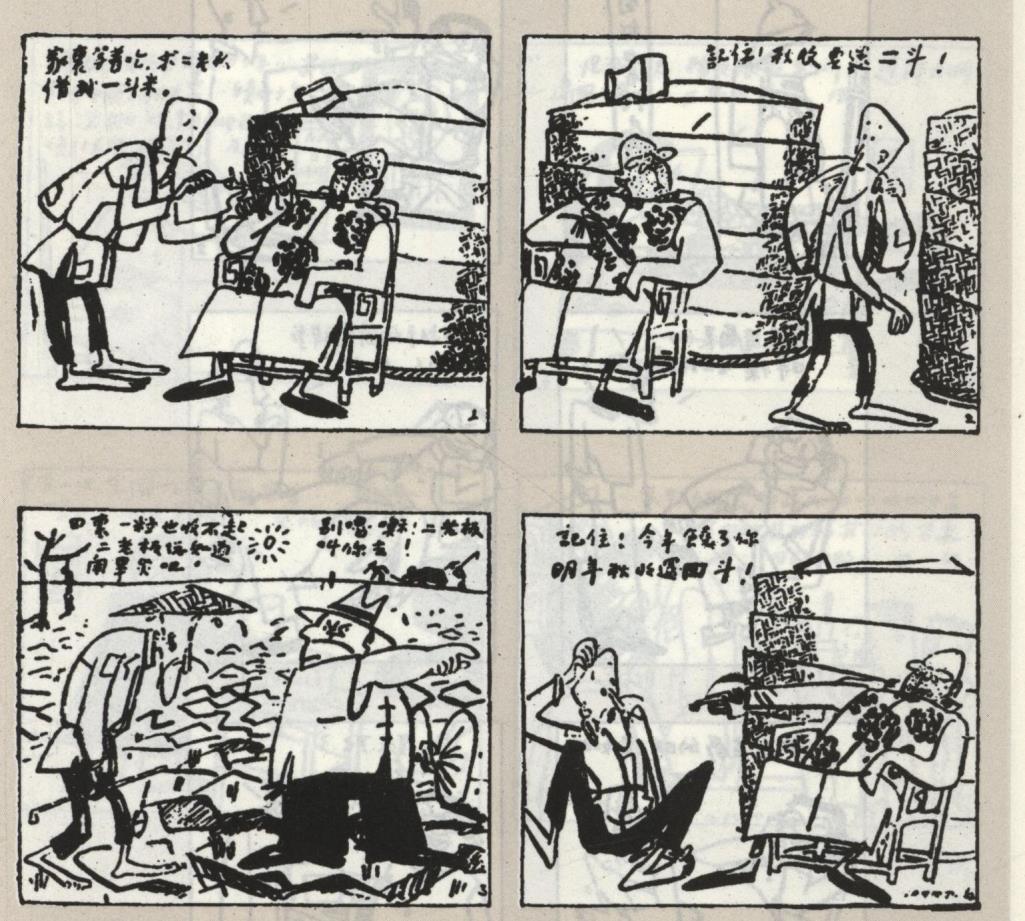

《王先生到农村去》,叶浅予绘。

谁买棺材

饿肚子

借米

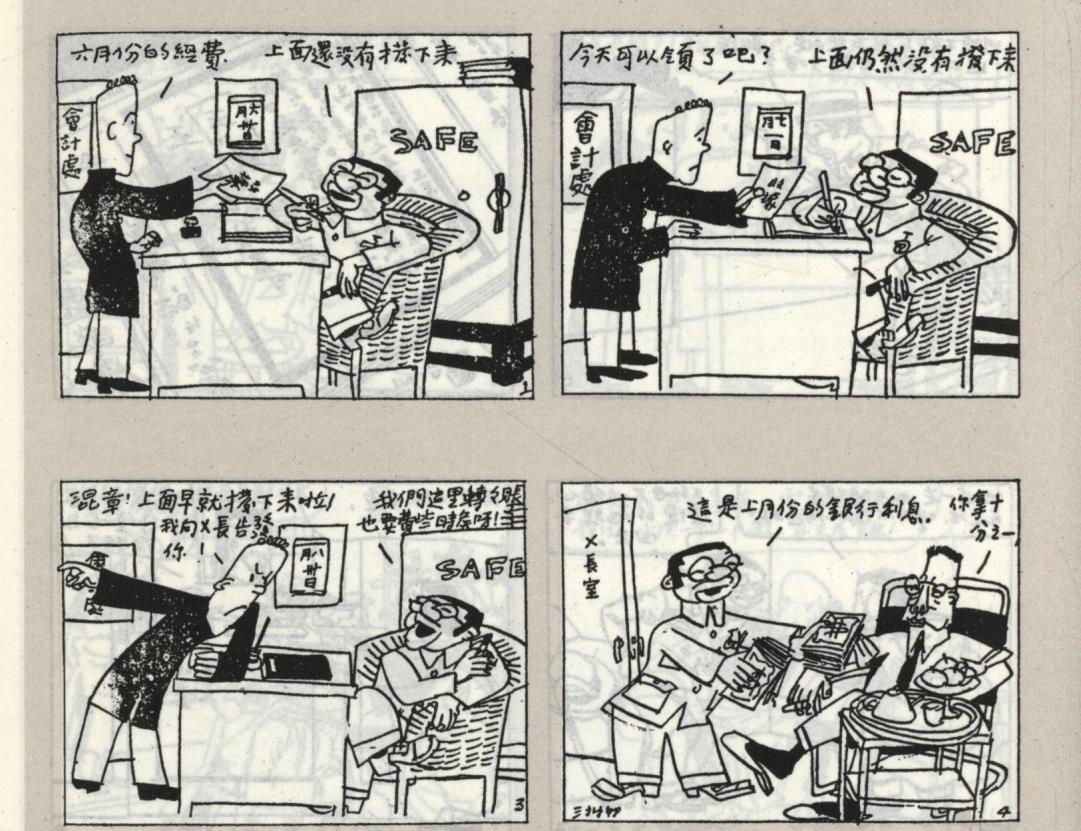

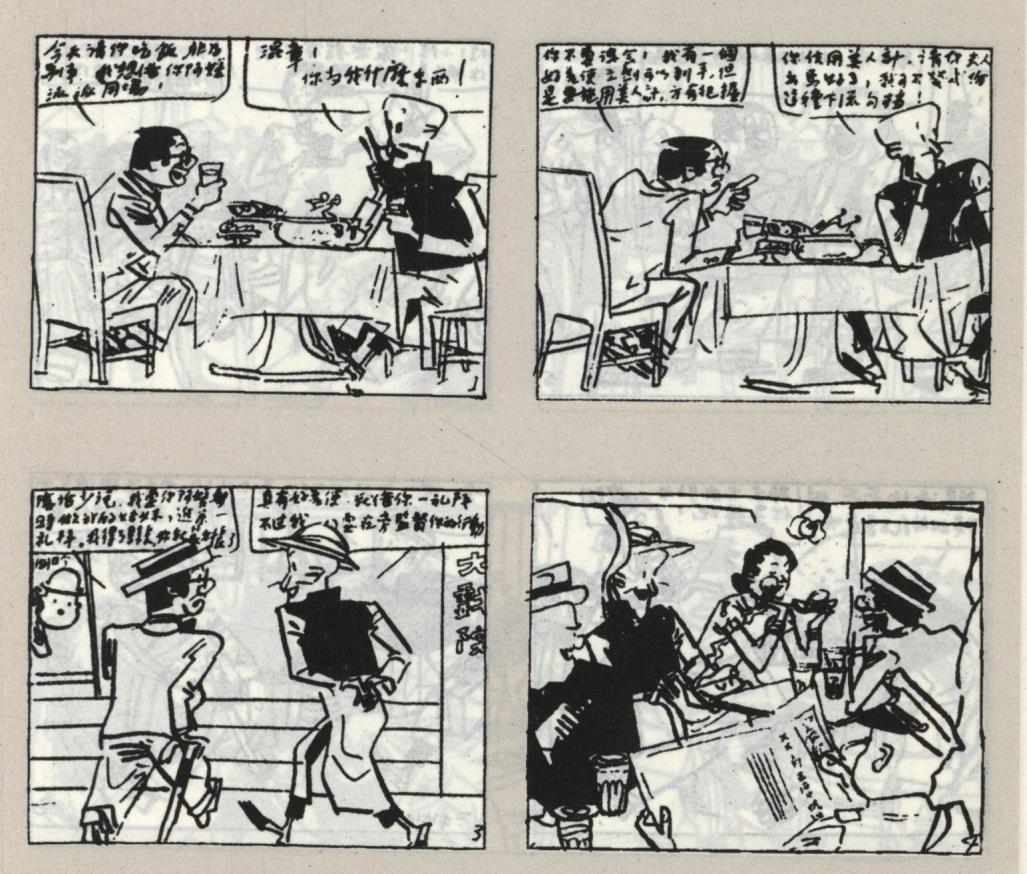

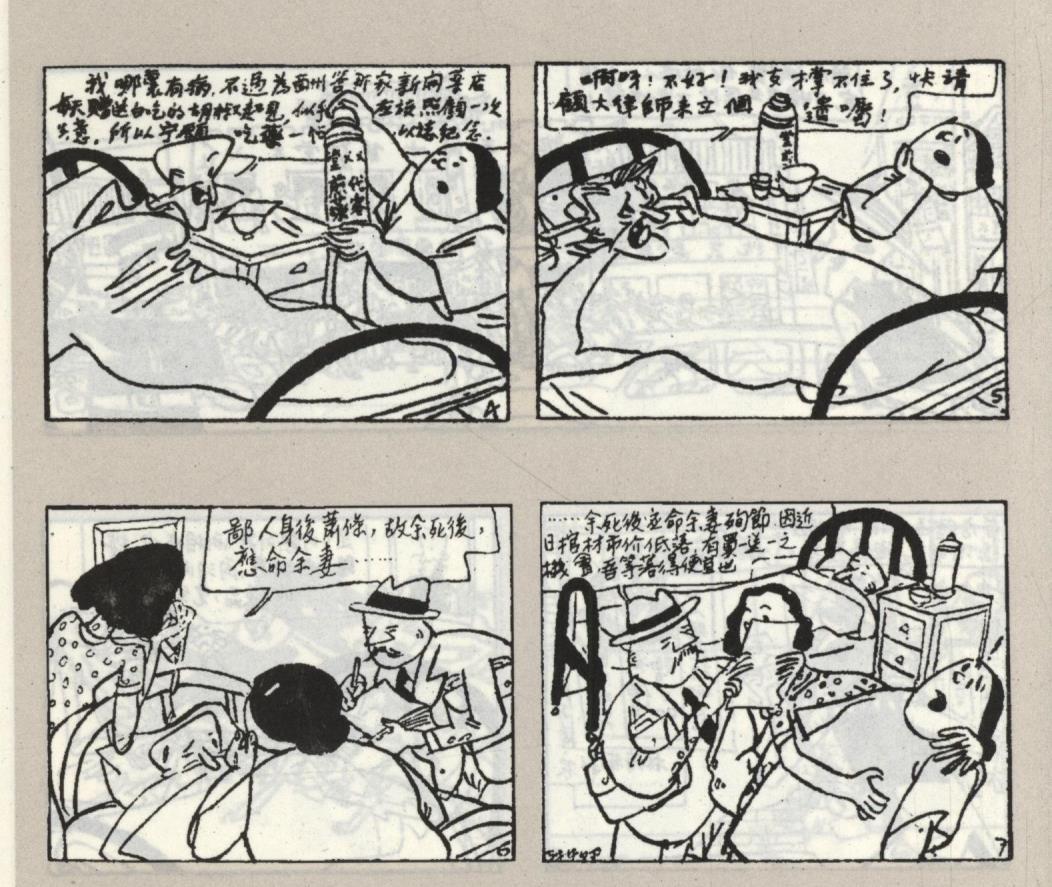

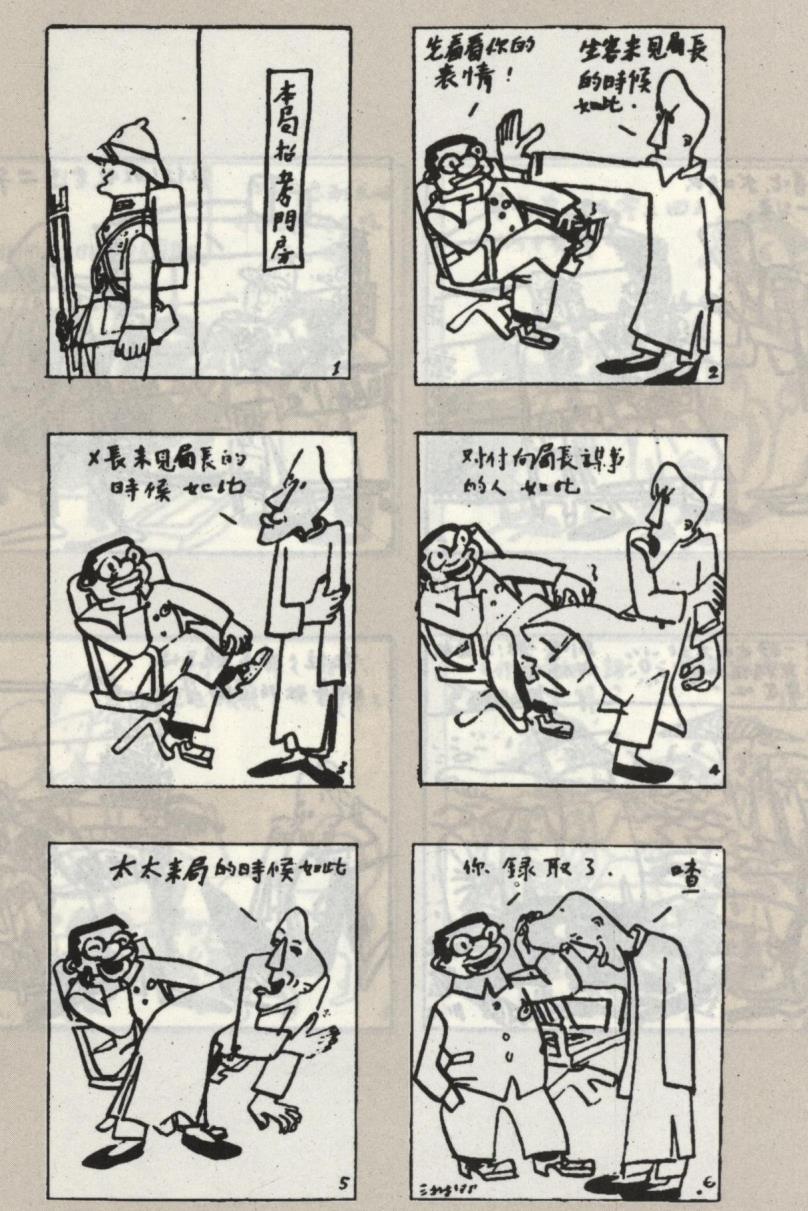

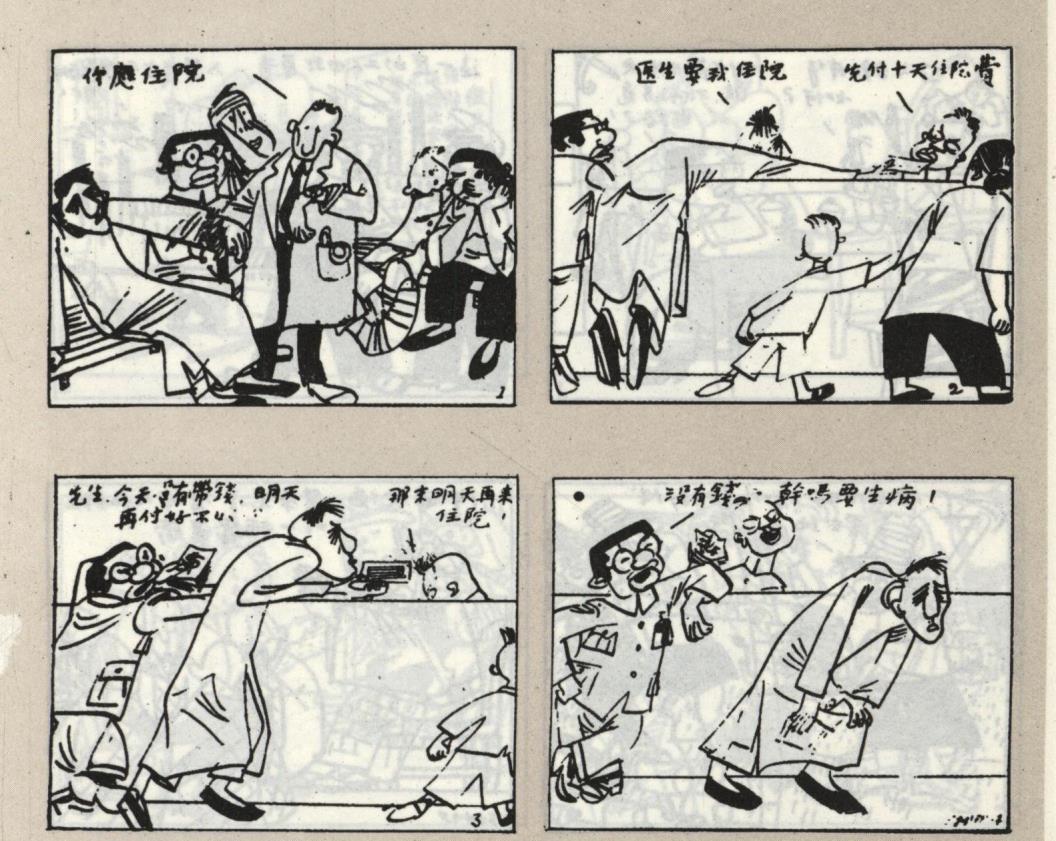

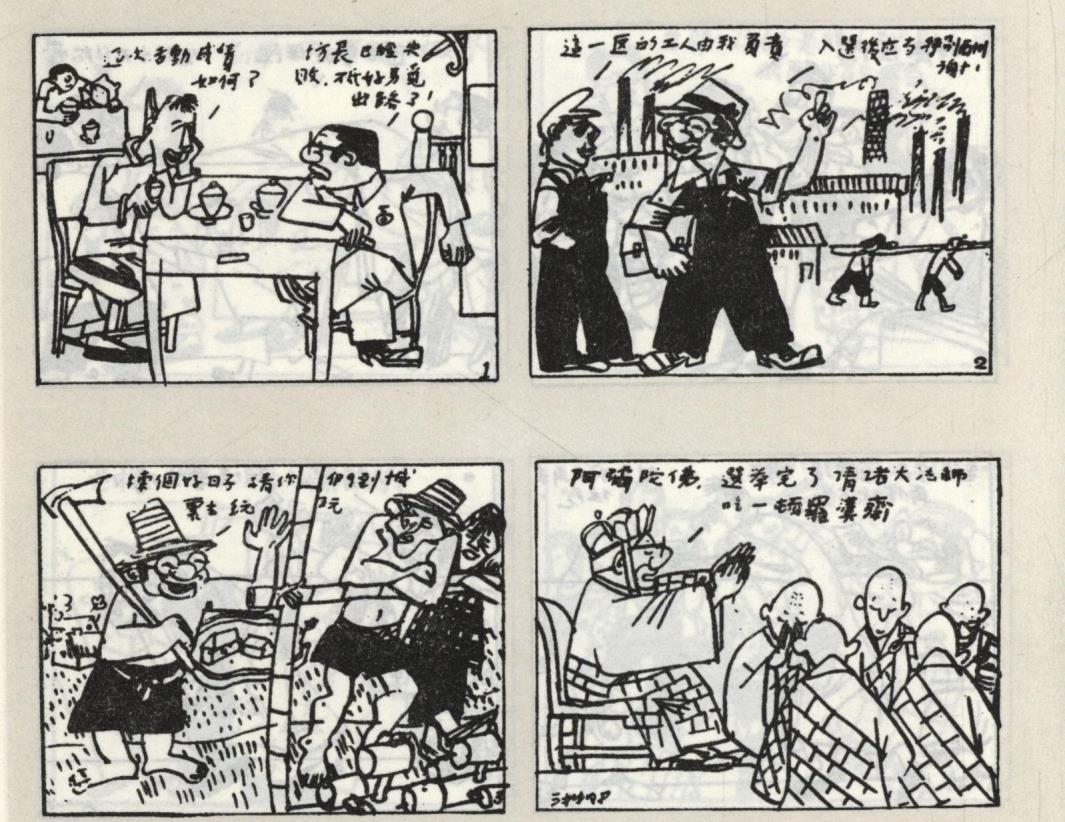

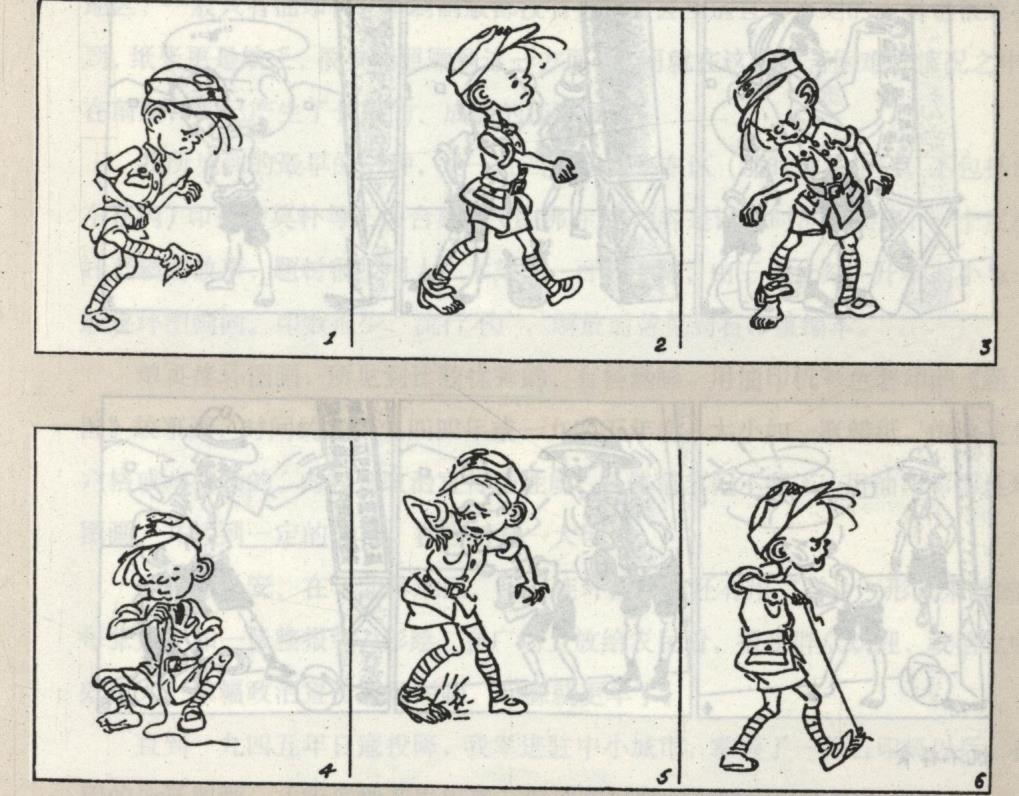

《小陈留京外史》,叶浅予绘。

考门房

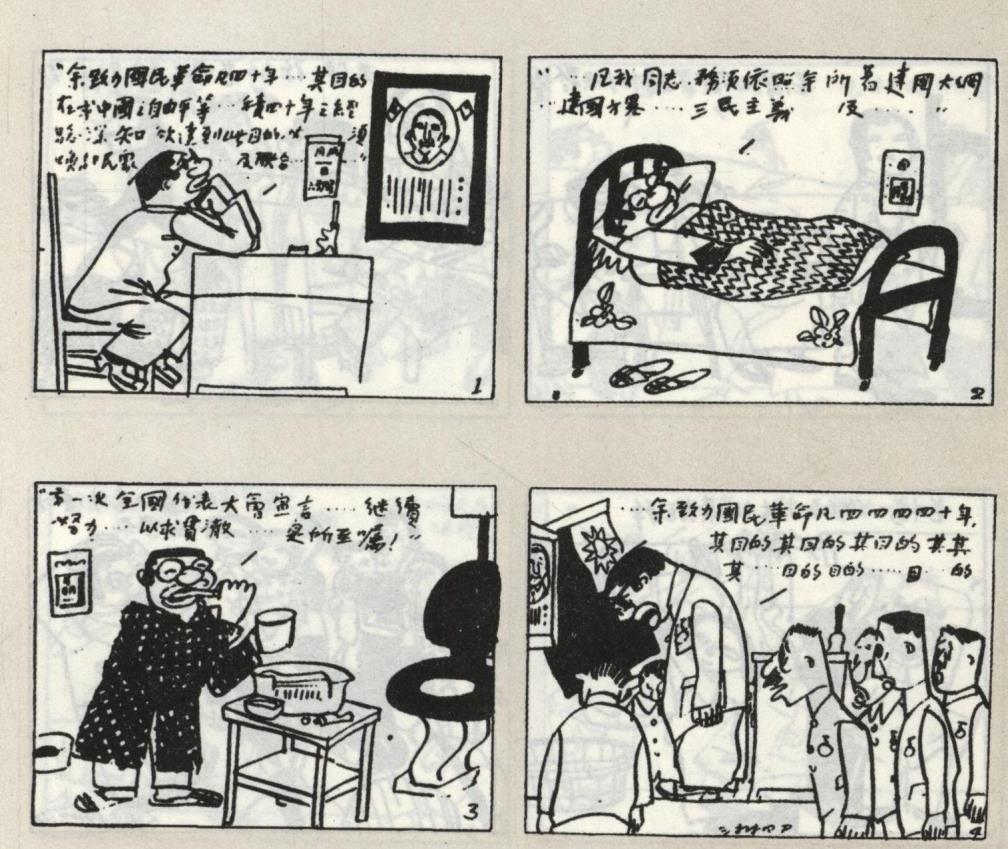

背“遗嘱”

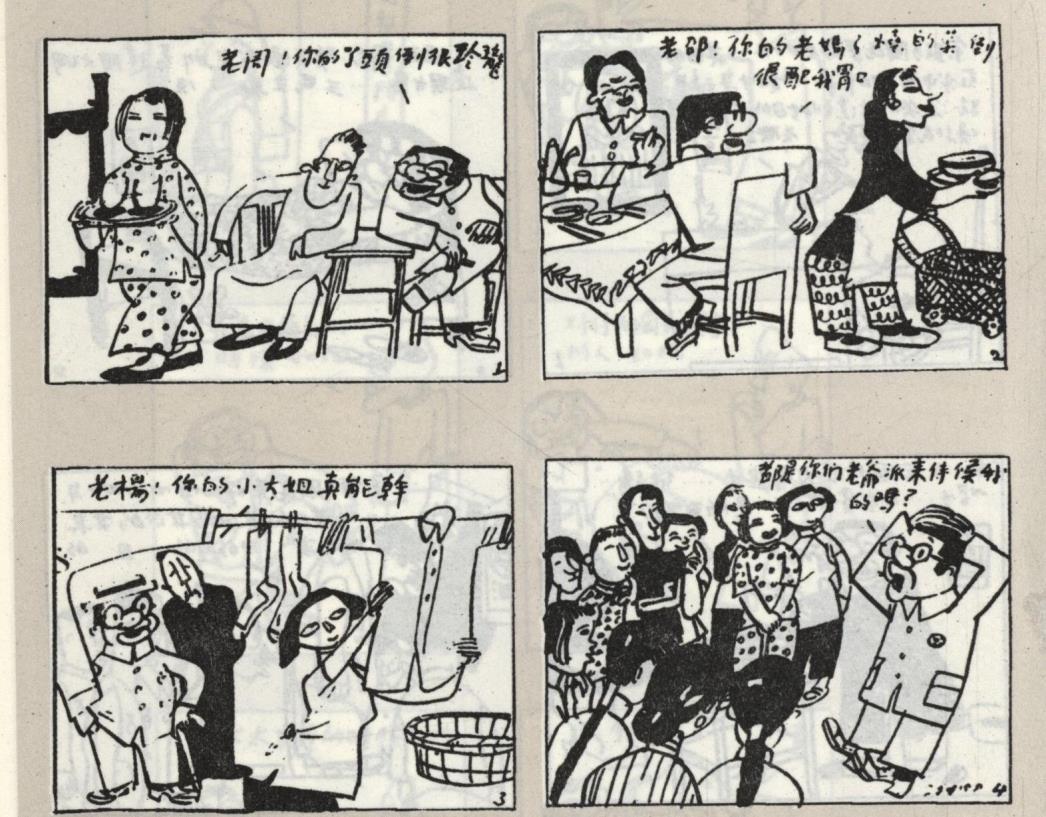

女佣多

住院

竞选

原形毕露

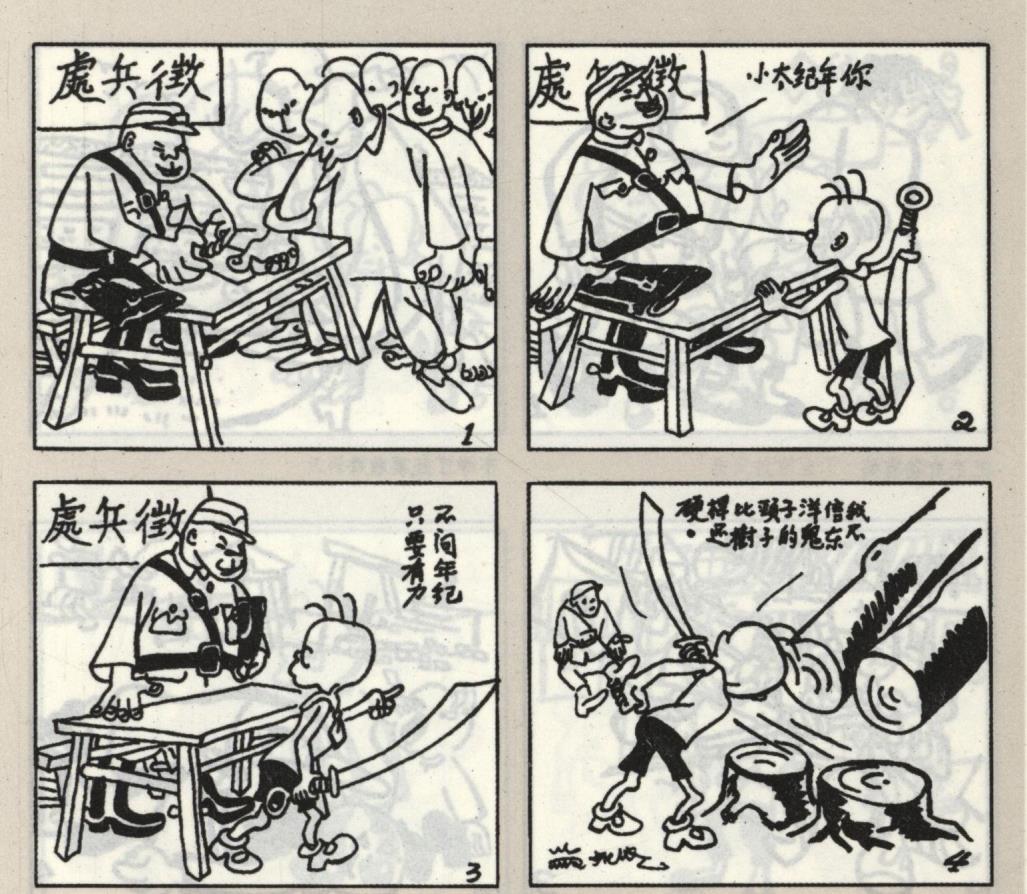

可以智取

三毛的大刀

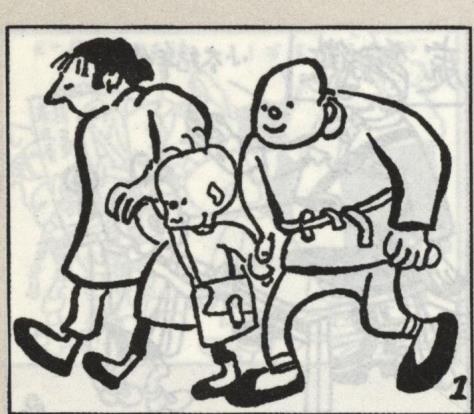

三毛有爸有妈

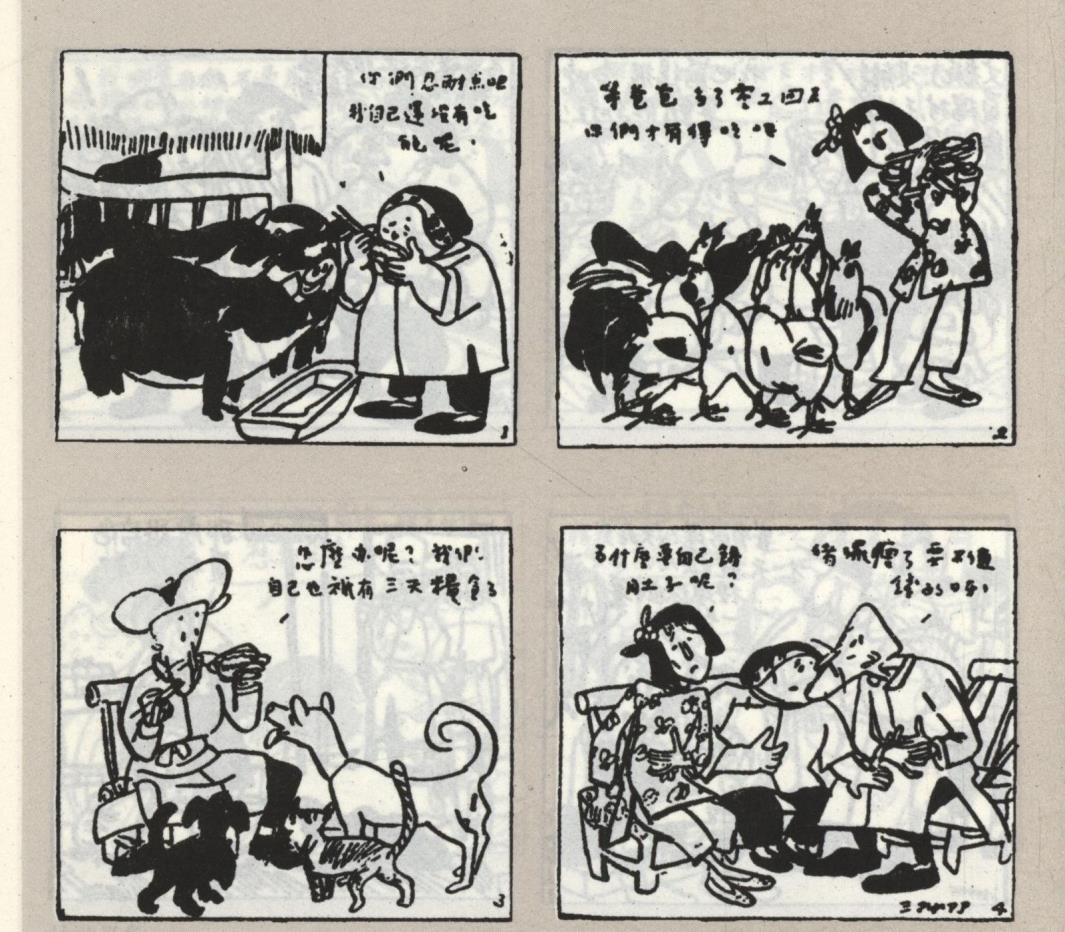

下学了还要牧牛

鬼子打来了

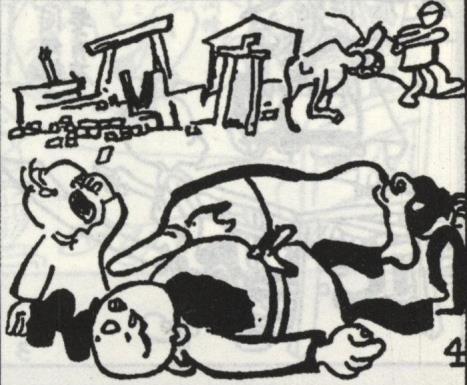

爸爸和妈妈遭了敌人的屠杀

从敌人枪刺下逃出的三毛

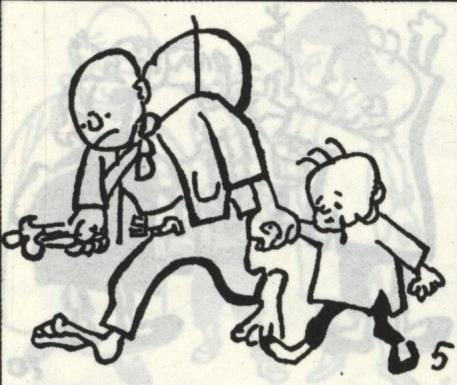

只得跟叔父逃往后方

叔父投军去了,只得放下了他

肚子饿了,不知道怎么好

村上的人不理睬他

在村口遇见一群小学生

把他的经历告诉了大家

马上成立了一个宣传队,他当队长

全村人被他说服了,壮年的都去投军了

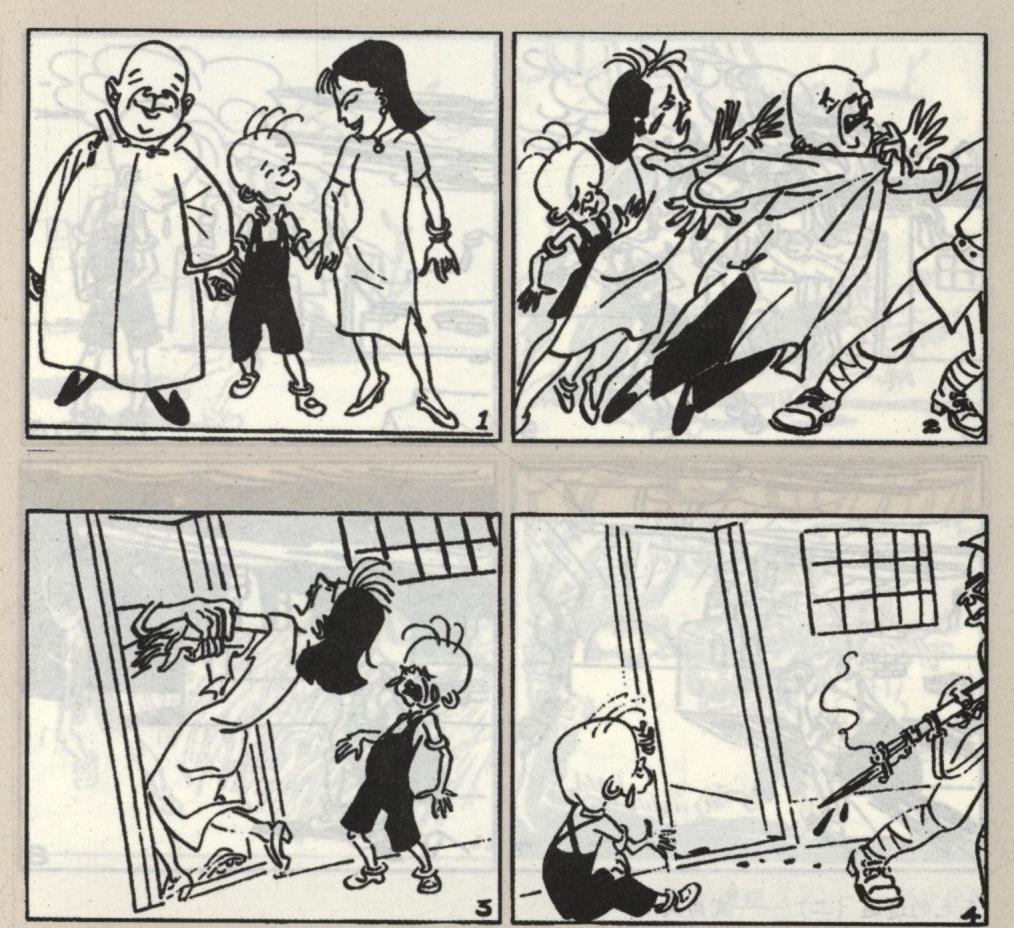

三毛的遭遇(一)——突遭横祸

三毛的遭遇(二)——流离失所

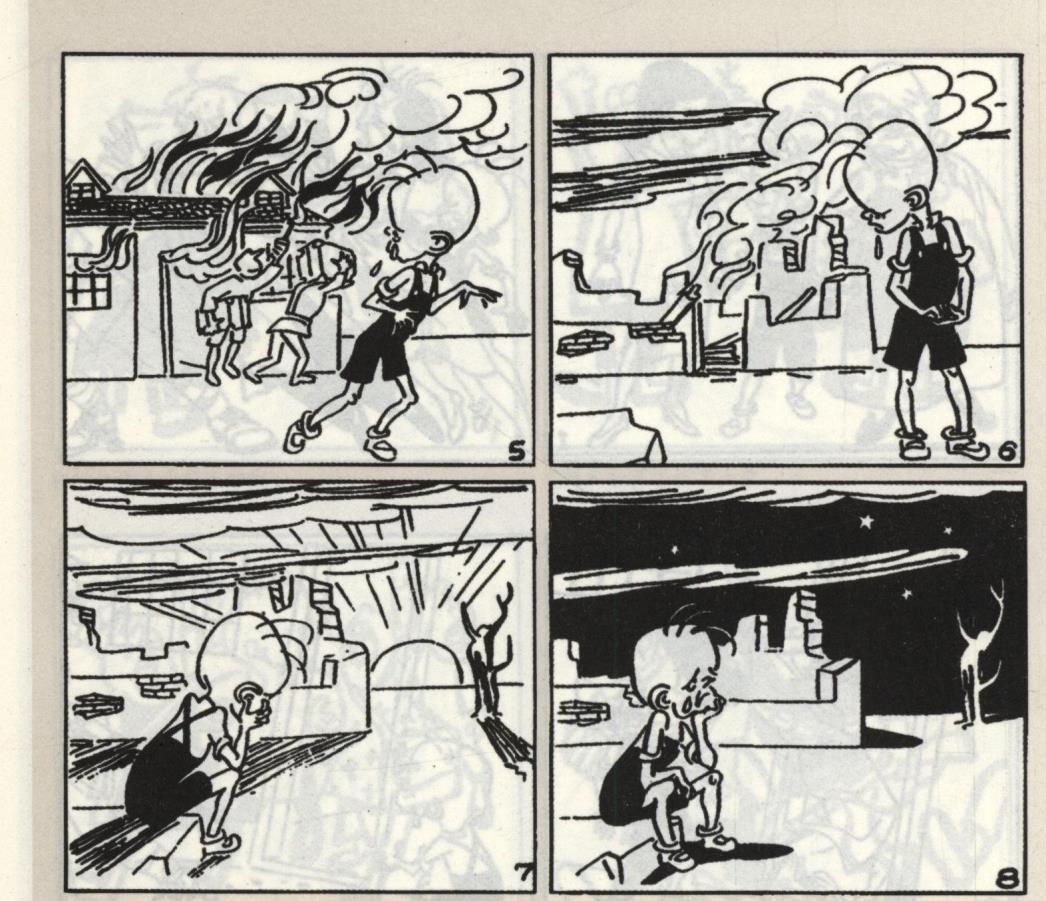

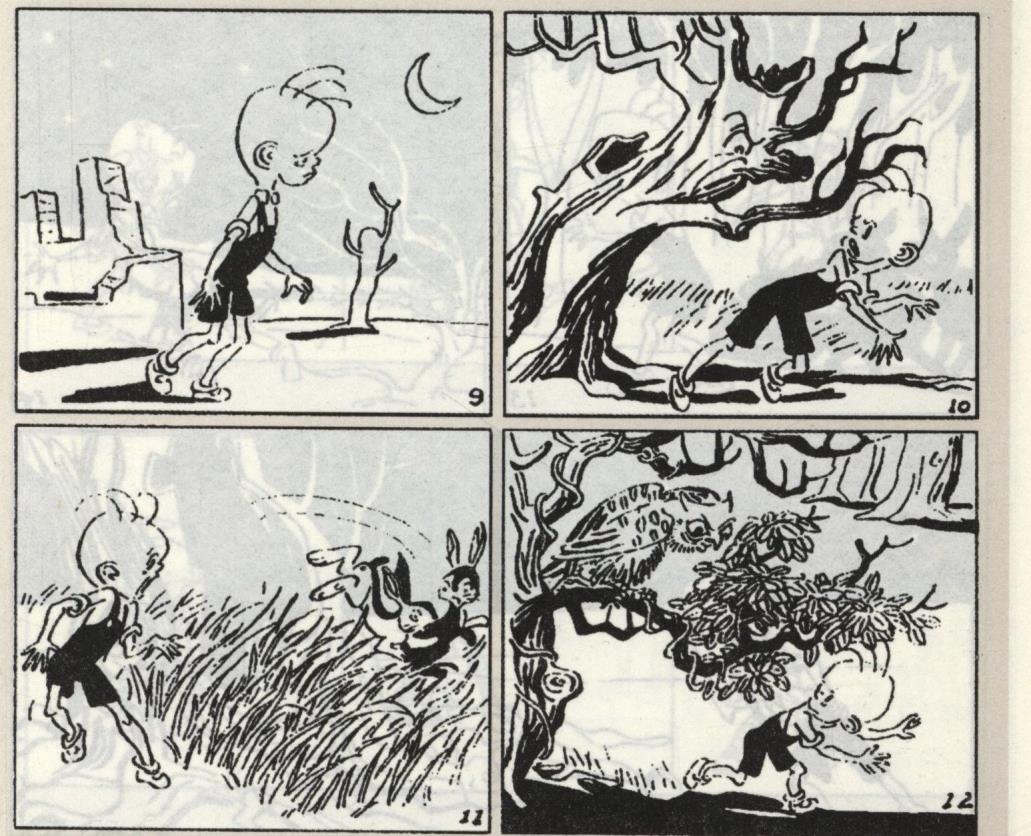

三毛的遭遇(三)——野外受惊

三毛的遭遇(四)——坎坷求生

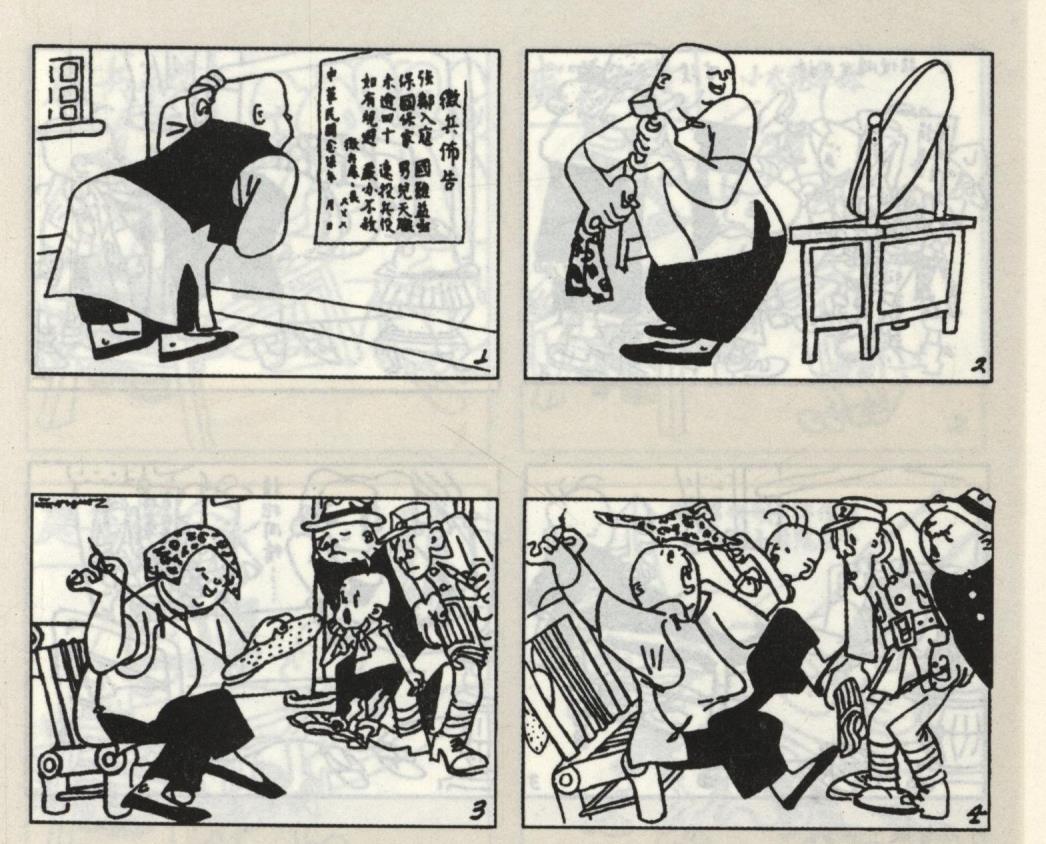

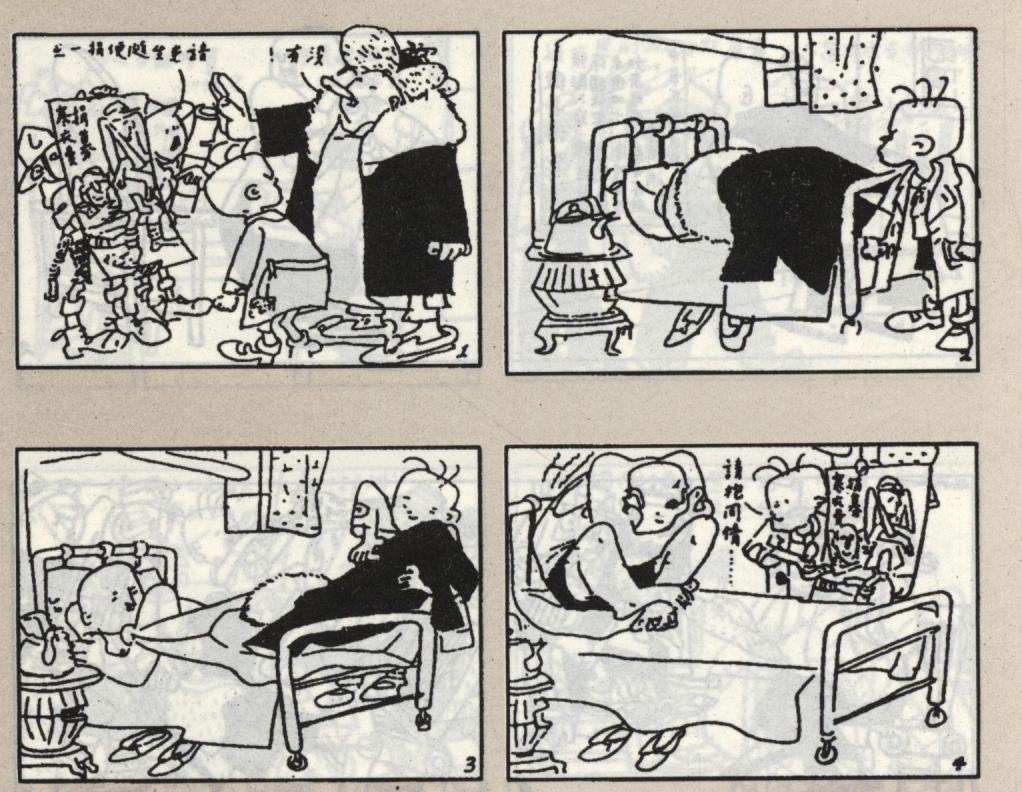

三毛从军记

饥不择食